甘肅省甘南州瑪曲縣文化館館長拉毛卓瑪19日接受中新社記者采訪介紹說,近年來,該縣通過拍攝非遺宣傳片、數字化整理非遺檔案、非遺傳承人線上教學等方式,讓草原上的說唱內容得以永久保存,依托網絡平臺讓非遺走近年輕人。

拉毛卓瑪說,瑪曲是“不產顆粒糧食”的純牧業縣,純牧業生產生活方式孕育出了諸如藏族民歌彈唱、格薩爾說唱、牛角琴演奏、藏鷹笛演奏等絢麗多彩的民族文化,瑪曲被譽為“藏族民歌彈唱故里”。

“利用互聯網讓更多年輕人愛上‘非遺’。”拉毛卓瑪說,該館鼓勵藏族民歌創作發展,培養民間彈唱藝術家,創編了以“格薩爾文化”為主題的各類文藝作品,全面摸排縣域內非遺資源的種類、數量、分布狀況、生存環境、保護現狀等,對瀕危的非遺項目進行數字化搶救。

5月8日,格薩爾說唱甘肅省級非物質文化遺產代表性傳承人才布扎現場表演。九美旦增 攝

截至目前,瑪曲縣共有國家級、省級等非遺項目100多項;有國家級、省級等非遺傳承人300多名。該館已對65項非遺進行數字化整理和展示。

58歲的瑪曲縣尼瑪鎮牧民才布扎是當地格薩爾說唱傳承人之一。隨著牧民產業結構改變和生產生活水平提高,大眾傳播媒介日益普及,才布扎曾一度為格薩爾說唱的傳承憂心忡忡,直到數字化非遺保護的推動,讓他寬慰不已。

如今,才布扎還通過微信網絡平臺教授學生,目前有來自青海、四川、甘肅等地的學生30多人。

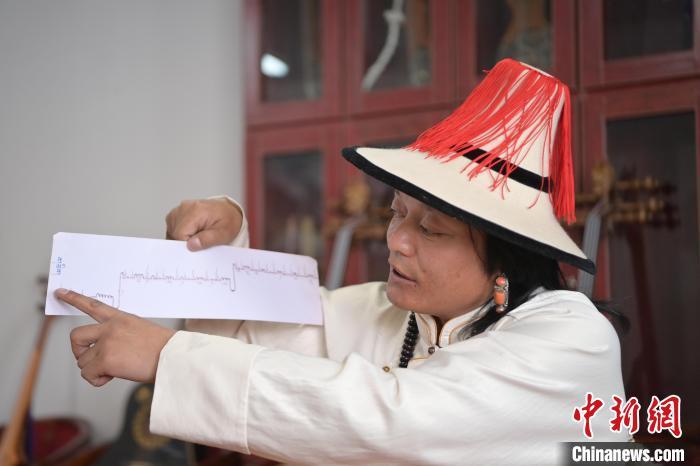

5月8日,牛角琴演奏甘肅省級非物質文化遺產代表性傳承人尕藏旦巴展示其創作整理的演奏曲譜。九美旦增 攝

“80后”尕藏旦巴是瑪曲縣牛角琴演奏第二代傳承人。他說,牛角琴是瑪曲縣獨有的一種弦樂器,曲譜的缺乏和牛角琴制作工藝的復雜,使該藝術傳承后繼乏人。

“數字化是讓民族藝術瑰寶得以完整保存的必經之路。”尕藏旦巴說,在當地政府的幫助下,4首曲目已被刻錄成光碟,通過網絡平臺得到廣泛傳播。目前,他正在創作牛角琴的演奏曲譜,以期讓更多人了解和學習。

據瑪曲縣文化館介紹,該館還開展非遺進校園活動,組織學生走進當地非遺保護中心、非遺傳習所,通過非遺傳承人授課傳藝,讓更多年輕人愛上傳統民間藝術,最終加入保護、傳承、弘揚非遺的隊伍。