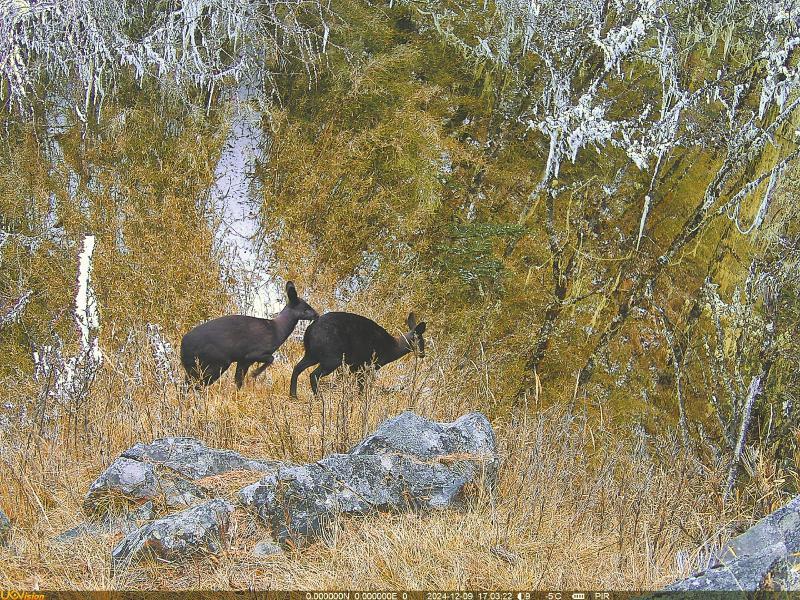

在保護區(qū)內子梅村附近監(jiān)測到黑麝的清晰活動影像。四川貢嘎山國家級自然保護區(qū)管理局供圖

7月3日,記者從四川貢嘎山國家級自然保護區(qū)管理局獲悉,該局與中國科學院植物研究所共同組織的貢嘎山植物多樣性綜合科學考察活動已收官,科研人員發(fā)現大量國家重點保護物種和珍稀瀕危植物,其中多個物種為貢嘎山的新記錄、新分布。

本次科考活動歷時10余天,涵蓋貢嘎山區(qū)域的干熱河谷、亞熱帶常綠/落葉闊葉林、亞高山針闊混交林、亞高山闊葉灌叢及高山草甸等多種典型生態(tài)系統(tǒng)。經過初步整理與鑒定,科研人員發(fā)現軟葉筒距蘭、三裂堿毛茛等貢嘎山區(qū)域的新記錄種。其中軟葉筒距蘭喜明濕環(huán)境,此前記錄分布于我國臺灣花蓮縣等地,四川境內首次發(fā)現該物種是在九寨溝縣;三裂堿毛茛多分布于四川西北部海拔3000米至5000米的鹽堿性濕草地。

科研人員還發(fā)現國家二級重點保護野生植物獨葉草的超大野生居群。該居群保存狀態(tài)優(yōu)良,個體數量龐大,初步估計逾萬株。獨葉草是我國特有的孑遺植物,僅分布于四川、甘肅、云南及陜西,反映了喜馬拉雅造山運動以前的古老植物區(qū)系分布情況。這一發(fā)現為制定針對性保護策略、深入探究該植物的生態(tài)適應機制提供珍貴線索,對推動珍稀物種保護研究具有重要意義。

此外,記者從四川省林業(yè)和草原局獲悉,近日,在四川貢嘎山國家級自然保護區(qū)管理局與西華師范大學聯(lián)合開展的野生動物調查中,科研人員在保護區(qū)內子梅村附近監(jiān)測到黑麝的清晰活動影像,這是四川首次發(fā)現該動物分布。黑麝為國家一級重點保護野生動物,數量十分稀少,國內記錄主要分布于西藏東南部、云南高黎貢山和碧羅雪山等區(qū)域,國外多見于不丹、緬甸北部和尼泊爾東部。此次發(fā)現,使四川有記錄的麝類物種從2種(林麝、馬麝)增加到3種。

四川貢嘎山國家級自然保護區(qū)是長江上游重要生態(tài)屏障,復雜多樣的自然地理條件孕育了豐富多樣的動植物資源,素有動植物寶庫之稱。近年來,省林草局組織自然保護區(qū)管理機構與科研單位聯(lián)合開展重點保護野生動物研究,取得一系列成果,國家一級重點保護野生動物種類更新至65種。