【編者按】

在文明的星河中,總有人替我們連線古今。他們俯身于斑駁的青銅器前,跋涉在絕壁的山路上,用體溫焐熱發(fā)黃的紙頁,將風(fēng)浪里的記憶化作永恒的坐標(biāo)。這些“守寶人”也許不能青史留名,卻用平凡的努力拉近了我們與歷史的距離。他們以生命丈量文明的刻度,用孤獨(dú)對抗遺忘的洪流。每一次修補(bǔ)都是向時間傾訴的故事,每一次守望都是對未來許下的承諾。讓我們走近這些“守寶人”,聆聽文物背后最動人的心跳。

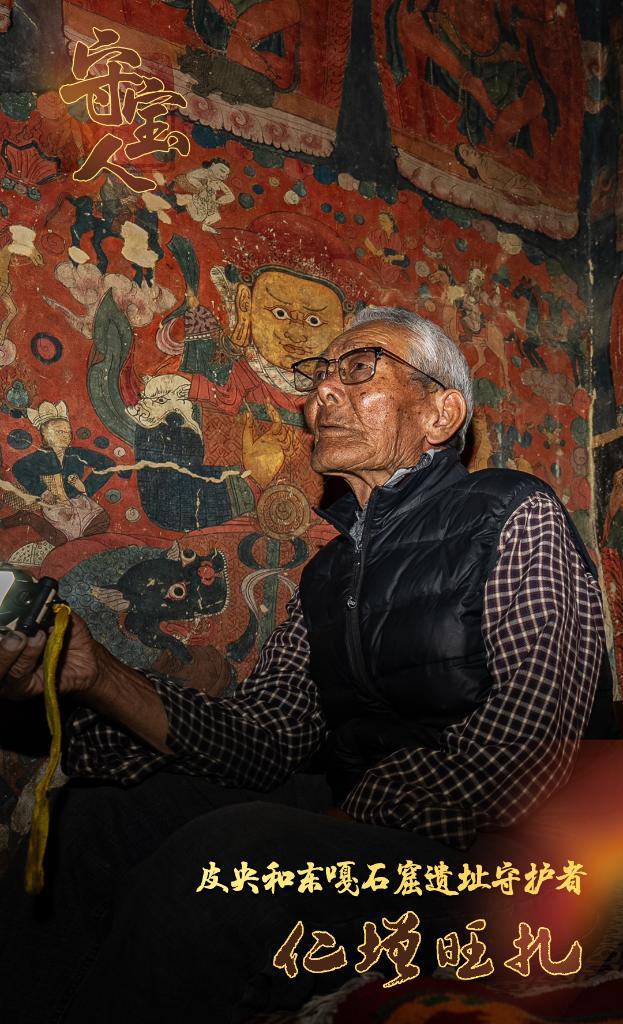

今年77歲的仁增旺扎家住西藏阿里地區(qū)札達(dá)縣東嘎村皮央組。他的家與宏偉壯觀的皮央石窟僅咫尺之遙,民居依偎在高聳的石窟群之下,形成了強(qiáng)烈的視覺落差。皮央石窟群與兩公里外的東嘎扎西曲林寺遺址一起組成了西藏最大的佛教石窟遺址——皮央和東嘎石窟遺址。

“小時候,村里的老人總愛坐在石窟附近的大樹下,給我們講那些古老的故事。”仁增旺扎回憶道。這些童年的耳濡目染,在他心中悄然埋下了守護(hù)石窟的種子。2002年,這顆種子終于發(fā)芽——札達(dá)縣文保部門為加強(qiáng)文物保護(hù),開始在當(dāng)?shù)仄赣萌罕娢谋T,仁增旺扎如愿成為首批成員。

皮央的石窟分布在山體的前山和后山,實(shí)際調(diào)查統(tǒng)計(jì)的數(shù)字接近1000座。但是由于年代久遠(yuǎn),許多洞窟早已塌毀,沒有統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。部分洞窟內(nèi),精美絕倫的壁畫上描摹著古老的歲月印記、人物圖案,以及栩栩如生的獅子、孔雀、大象等生靈。

皮央和東嘎石窟遺址被發(fā)現(xiàn)后,西藏自治區(qū)文物局與考古專業(yè)人員先后多次對遺址進(jìn)行維修保護(hù)和調(diào)查發(fā)掘。2013年經(jīng)國務(wù)院核定,皮央和東嘎石窟遺址被列為全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位,這座矗立于壯闊土林中的文明瑰寶,吸引著五湖四海的游客前來瞻仰。

早上十點(diǎn),仁增旺扎會從家出發(fā),順著400多級陡峭的臺階,幾步一歇地爬上石窟。抵達(dá)后,他會先把石窟打掃干凈,然后爬上爬下,重點(diǎn)檢查幾處有壁畫的石窟內(nèi)是否有滲水、坍塌等風(fēng)險。有游客來參觀時,他會給游客講解石窟及壁畫的悠久歷史,也會提醒他們要注意保護(hù)壁畫;送走游客,他總會細(xì)心關(guān)好每一扇石窟的門。忙碌間隙,他習(xí)慣坐在石窟前,喝點(diǎn)自帶的酥油茶,嚼幾口糌粑——這便是仁增旺扎二十余年如一日的守窟日常。

“時間過得真快,我感覺自己真的老了。”仁增旺扎感嘆道。時光荏苒,二十余載時光轉(zhuǎn)瞬即逝。今年六月,仁增旺扎剛剛告別了自己深愛的文保員崗位。然而,他閑不住的身影依然時常出現(xiàn)在石窟上。問及老人的愿望,他說:“盼著能有年輕人接過擔(dān)子,繼續(xù)守護(hù)好家門口的這片石窟。這便是我最大的心愿了。”

天色漸晚,仁增旺扎走下石窟。夕陽將他佝僂的脊背、彎曲的腿腳,連同二十余載默默守護(hù)石窟的時光,一并拉長,烙印在每一級石階上……

記者:丁增尼達(dá)、黃智琪、潘一景

晉美多吉、費(fèi)茂華

編輯:方欣、張鋮

設(shè)計(jì):胡秋思