嘉絨藏族是居住在甘孜州丹巴、康定部分地區,阿壩州金川、小金、馬爾康、理縣、黑水、紅原和汶川部分地區,以及雅安市、涼山州等地,居住著講嘉絨語,并以農業生產為主的嘉絨藏族,藏區稱這地區的藏民為“絨巴”(農區人)。嘉絨藏族是吐蕃人東侵時期吐蕃駐軍及移民和下象雄土著長期融合形成的一個民族。在衛藏地區的藏族人眼里他們是藏族原始四大姓氏之一扎氏的后代。

嘉絨人一直到1954年都被認為是一個獨立民族,從民國初年直到1953年前的文獻都將嘉絨地區的民族稱為“嘉絨族”。1950年代初期,中央民族學院還設有“嘉絨族研究班”,創制了嘉絨拼音文字,記錄當地的民間故事。新中國建國后第一屆全國人民代表大會前對全國各民族進行識別中,從地域、文化、歷史淵源、血統、語言和宗教諸多方面考證調查,識別原“嘉絨族”其實是古老藏族的一支系。1954年在第一屆全國人民代表大會上宣布將“嘉絨族”識別為藏族,從此,為方便稱呼便叫稱“嘉絨藏族”,正如世居康巴地區的叫“康巴藏族”,世居安多地區的就叫“安多藏族”。

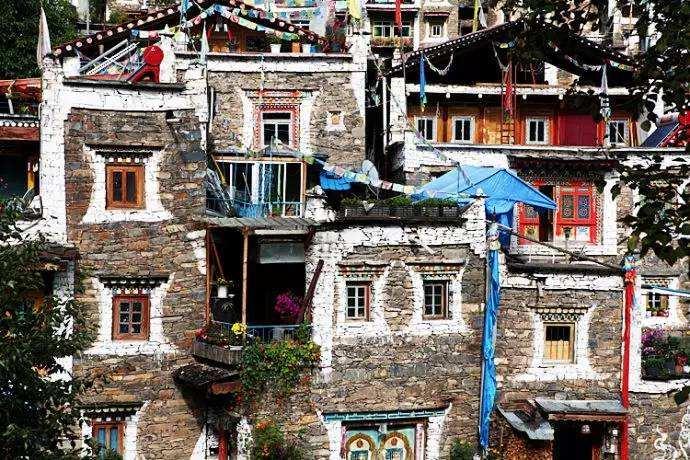

嘉絨藏寨自古以來就利用本地區多石之特點,用黃泥作粘合劑,砌石墻造住房,以巨木為梁,橫搭雜木,蓋土于上,堅固不漏;累石灰墻、架巨木為梁的方式至今不衰。以鋼筋水泥及石土為主體,漿砌構造屋柱,提高嘉絨藏寨的安全系數。

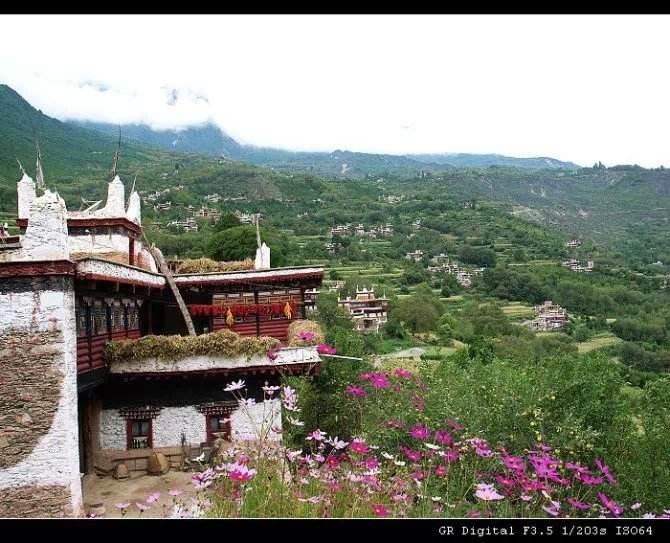

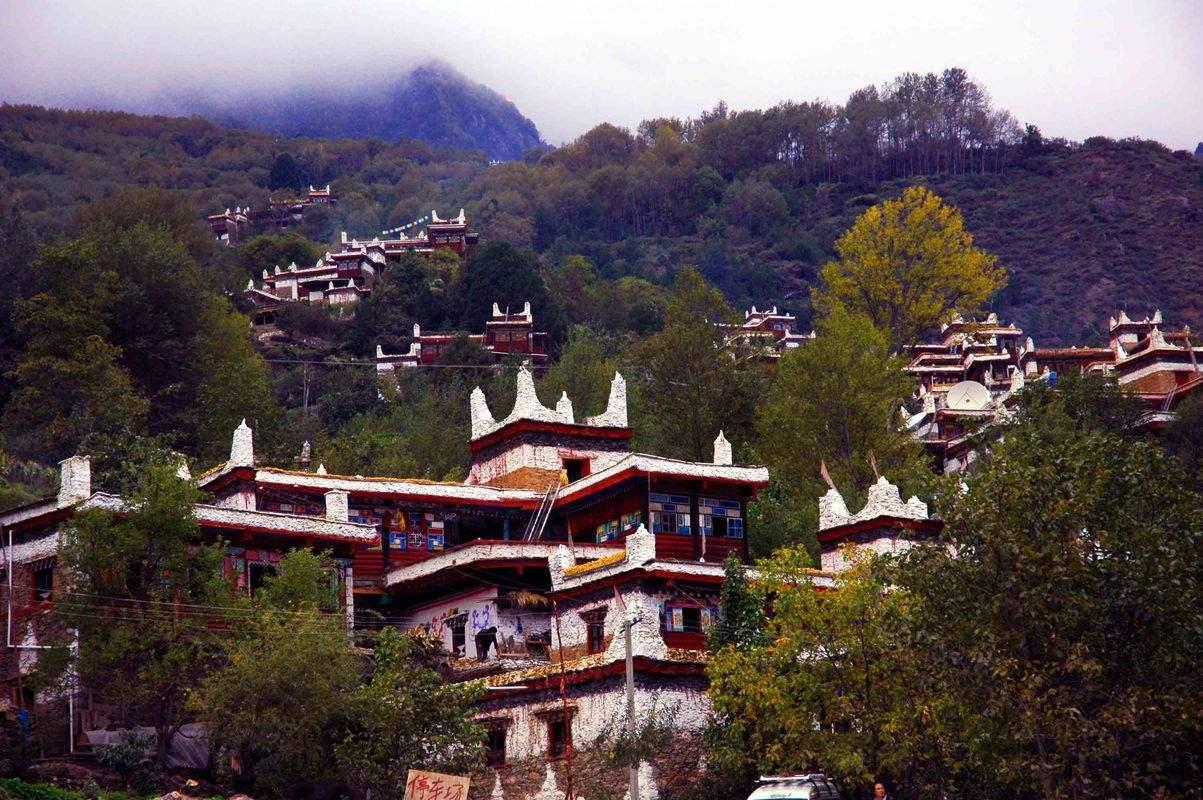

寨子多修于向陽、避風之坡地,以幾戶至幾十戶為一寨子,砌石如同砌磚,把大小不等的石塊壘砌為墻,大石塊砌一圈,用小石和粘土取平,再往上砌一圈,逐層砌蓋,墻體基寬頂窄,墻面略呈梯形。

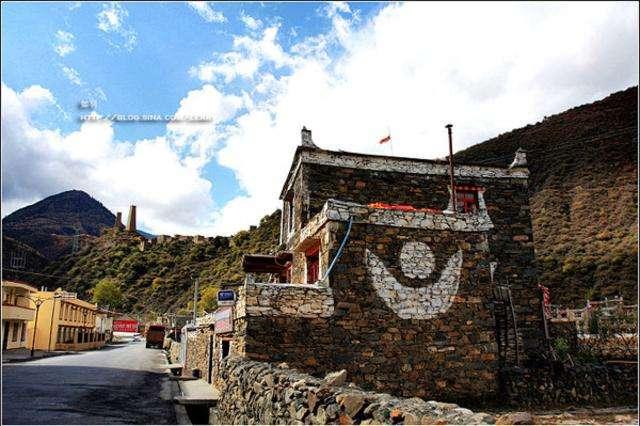

凡是到川西北大小金川和岷江流域的人,一踏上這塊高原的土地,就會感到自己置身于一個神奇的世界:河水像一條條哈達在群山中蜿蜒,圣潔的雪山虛幻迷離,五彩經幡在風中搖曳飄動,雄偉的碉房靜靜地矗立在寨落或山間,墻上那醒目的各種圖案令人浮想聯翩。

圖案是藏族文化的重要組成部分,其中嘉絨山寨碉房墻上的圖案獨具特色。

嘉絨人居群山間,為抗御冬日嚴寒、夏日炎熱和各種獸害,世代住石壘碉房。碉房為石木結構,矩形平頂,梯形體,高的有十幾層,矮的也有五六層。房頂豎有經幡,建有熏煙(煨桑)塔,屋檐、門窗懸掛白色簾布帷幔;門楣、窗欞、房頂四角放置白石。碉房四面墻壁均用石灰涂邊,窗戶周圍也勾白邊,墻上畫有圖案。這些圖案并非信手涂抹,而是有其特殊意義和作用,是嘉絨人在漫長的歷史發展過程中形成的價值觀和審美觀,代表著房主人的追求與愿望,體現了嘉絨藏族文化自身的特點。

寨墻上圖案有宗教意味的,如金剛結、勝利傘等藏傳佛教八吉祥圖,這是藏民族崇尚的吉祥平安幸福的標識;如密宗金剛橛,是一種十分利害的法器,意為牢固、銳利,能摧毀一切,妖魔鬼怪見此物都望而生畏,表現房屋主人希望他的居所如金剛,牢不可破,能抵御災害和危險;如“卐”圖案,這是藏傳佛教最具代表性的符號,意為太陽、火焰,據說是釋迦牟尼三十二相之一。苯教也有此符號,但旋轉方向與其相反,即“卐”,代表永恒、堅固、無窮無盡,民間則指興旺發達、繁榮、吉祥,如誰家墻上畫有這種圖案,這家肯定信奉苯教。嘉絨藏族民間歷史上盛行原始苯教,崇拜世間萬物,相信萬物皆有靈:自然、自然現象、動植物等一切看得見甚至看不見的。

寨墻上圖案與圖騰有關,四面墻邊和門窗邊框涂的白色圖案,仔細看去是變形的牛頭圖案,也有蓋房時直接將圖案鑲砌在墻上的。傳說嘉絨藏族祖先來自牦牛部落,他們崇尚白色,以至于白色牦牛、白馬、白色石英、右旋白海螺、白塔等都是吉祥物,都作為圖騰崇拜。從其內涵看,白色是雪山的象征,雪山是神靈,晶瑩、圣潔、神秘,令人敬畏。

嘉絨人認為如此寨墻圖案能召喚佛光靈氣、驅鬼辟邪、禳災降福、佑護生靈。而這一幅幅精美的圖案,美化了他們的生活,使碉房成為一座座精美的藝術館。

寨墻圖案內涵豐富,折射出嘉絨藏文化的風采,作為藏文化的一塊方石,它也在不斷汲取、不斷整合。藏民族強調人的內心,注重個人內省,通過修習擺脫一切苦難,達到寧靜愉悅美好的境界。隨著時代的變遷和與外界的交往日漸頻繁,他們也在變。其宗教信仰、風情習俗、歌舞藝術、衣食住行等文化因素也都在與其他民族、其他地區的文化交融,并在潛移默化地變化,寨墻圖案也有了新內容。如五角星、“囍”字、“福”字、“富”字,也作為吉祥圖案畫在墻上,顯示他們追求光明美好、幸福美滿、物質豐富,同時也反映了房屋主人的生活狀況和生存心理。

每年的秋末冬初,是各家粉刷寨墻的季節,家家戶戶請喇嘛誦經看風水,喇嘛根據所算結果提出所應畫的圖案。房主人則熏桑煙祈禱,在屋旁豎經幡,用石灰作畫。這時的山寨真是煥然一新,充滿美和希望。