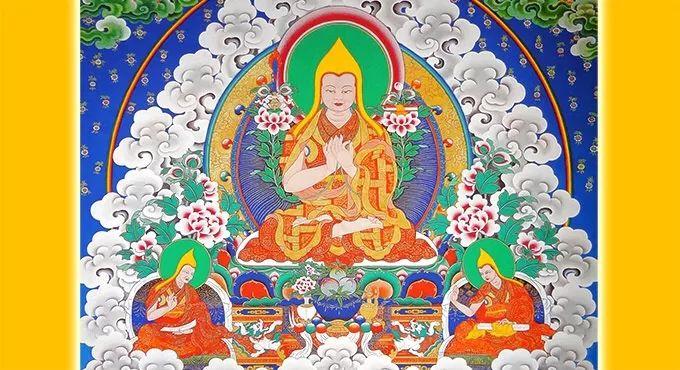

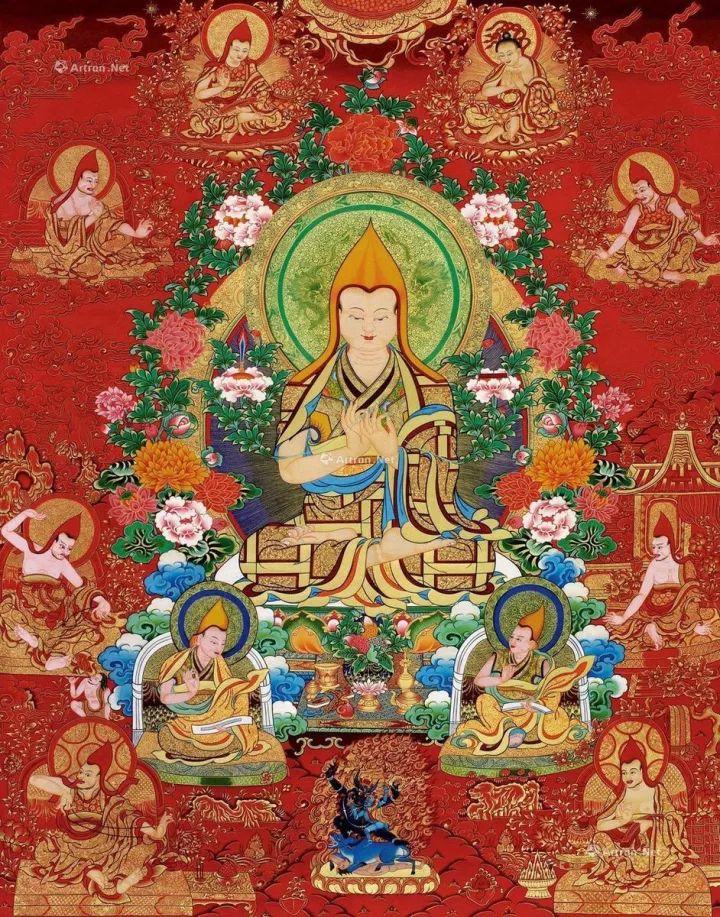

宗喀巴大師(1357~1419年),法名羅桑札巴,意為“善慧”,藏傳佛教格魯派創始人,“宗喀巴”乃后人之尊稱。傳說他為文殊菩薩轉世,于元順帝至正十七年(1357年,為藏歷火雞年)十月二十五日誕生在“宗喀”,故被稱為宗喀巴。三歲時,法王噶瑪巴游戲金剛由西藏至內地,見其器宇不凡,即授其近事戒,并賜號慶喜藏。七歲依敦珠仁欽受沙彌戒,于札什倫布薩迦寺修學蓮華部法,盡得奧義。復入雪山苦行數年,又修學迦當派諸教義,并至各地游學。當時藏地固有之薩迦派已墮落為咒法邪教,宗喀巴遂發愿改革,提倡嚴守獨身主義之戒律佛教,創立兜率教派,后稱額爾德派(即“德行派”)。

宗喀巴提倡般若中觀與秘密金剛乘之融合說,采用原始佛教之乞食方式、座具、服裝、戒律,并戴黃帽,故其派系稱黃帽派或黃衣派。其戒律、德行遍及西藏全土,勢力亦逐漸傳播,而成為后世達賴、班禪喇嘛之源流。宗喀巴曾于拉薩近郊創建甘丹寺,繼令弟子于拉薩附近建色拉寺、哲蚌寺,分揚法化,盡奪紅衣喇嘛說法之席。信徒皆視宗喀巴為阿彌陀佛或文殊菩薩之化身而益加尊崇,一般亦普遍尊之為“第二佛陀”。大師著作極多,共有二百余種,總編成《宗喀巴全書》流通于世,其中最重要者為《菩提道次第論》與《密宗道次第論》,二書皆有廣略二本,其中《菩提道次第廣論》已由法尊法師譯為中文。

宗喀巴于明永樂十五年(1419年,為藏歷土豬年)十月二十五日示寂(大師生卒年月尚有其他說法,這里取其流通說法),世壽六十三。藏傳佛教有燃燈節,即為紀念宗喀巴大師而設。因為藏歷十月二十五日是宗喀巴大師圓寂日,而宗喀巴兩大弟子嘉央卻杰和仙欽卻杰又分別于十月二十四日、二十六日圓寂,第二世嘉木樣又是在十月二十七日圓寂,所以有些地方,如拉卜楞寺的燃燈節,雖同樣從十月二十五日開始,但卻延續三天,表示對三位圣者之紀念。