俄亞,這個地名對我來說很熟悉,在很小時候就留下了深刻記憶,因為俄亞離我們家鄉尼汝很近,只有一山之隔,隔河相望,很早以前兩地的人們通過山間羊腸小道就有相互來往,尼汝的牛羊毛、酥油奶渣等畜產品人背馬馱到俄亞交換大米、玉米、豬膘肉等農副產品,俄亞的納西族也如此,到尼汝換取他們需要的東西,以物換物,十分活躍。我的爺爺奶奶、爸爸媽媽、兄弟姐妹都到過俄亞,因為我們家有親戚和朋友在俄亞,遺憾的是因我進城讀書,一直沒有機會到俄亞,后來又在城里參加工作,更沒有了機會,但是一直打算著去俄亞實地看一趟其究竟,了卻一番心愿。

2015年的國慶節放假,我與家里人商量去俄亞探險旅游。9月30日晚,我們一家三口從香格里拉出發到麗江古城區住宿。10月1日,再從麗江古城區出發,途徑玉龍縣大東、明音、奉科,在奉科與寧蒗縣拉伯鄉之間金沙江上過革囊大橋,到永寧鎮竹地村夜宿摩梭人家,體驗摩梭人家的生活。10月2日上午,在瀘沽湖按順時針繞湖一周,在大落水村午餐,下午1點41分從大落水村出發,途徑永寧鎮、木里縣的屋腳鄉和依吉鄉,夜宿依吉鄉政府駐地普米人家,住的是普米族木楞房,平身第一次住普米族家里。10月3日,從依吉出發,在路途遇上了鄉村道路塌方,組織普米族農民和被受阻的游客修通了塌方路段,在沖天河與東義河交界處跨橋到了俄亞鄉境內,極速趕到俄亞大村參觀納西古寨,體驗“麗江看納西古城、俄亞看納西古寨”的美麗之說,了卻已久的心愿。

的確,“麗江看納西古城,俄亞看納西古寨”這是對俄亞納西族大村的真實寫照。

俄亞大村是位于四川省涼山彝族自治州木里藏族自治縣俄亞納西族鄉的納西族古寨,地理位置特殊,深嵌在江河環繞、中山重圍的大山深處,被人們稱之為“雞鳴兩省五縣”。該村南部、東部與麗江、寧蒗隔金沙江和沖天河相望,西部、北部與迪慶州香格里拉市和甘孜州稻城縣相接,與周邊各民族和睦相處,團結友誼之花盛開在這里,并永遠綻放。

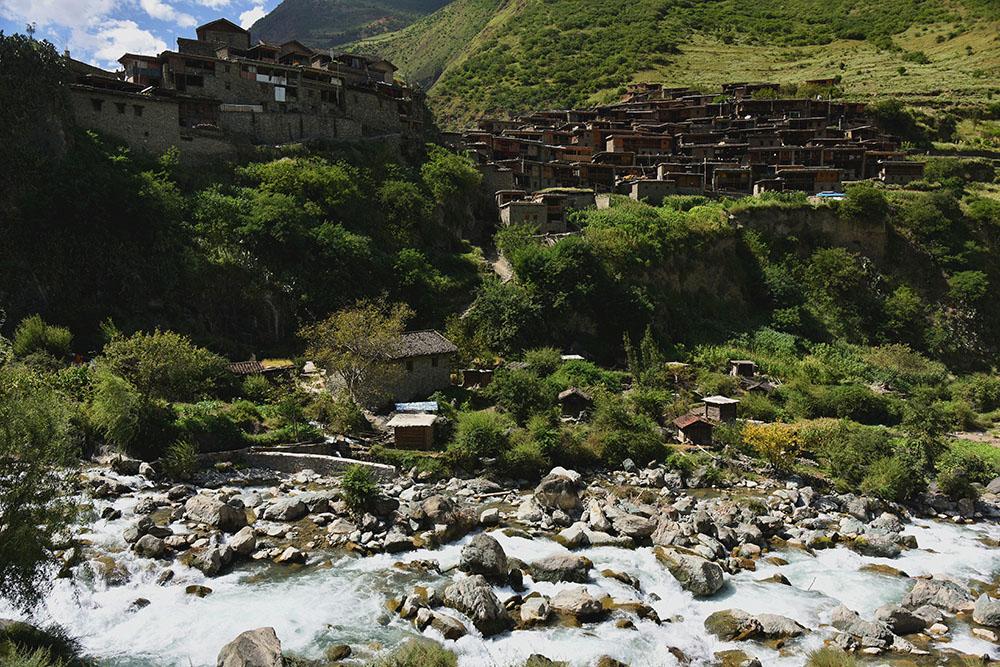

俄亞大村坐落在滔滔奔流的龍打河兩岸,被人類文化學者譽為“一塊巨大的社會活化石”。在400多年前,這里是“無主之荒”。有一個美麗的傳說至今還流傳不息,很早以前,俄亞地區原始森林茂密,野獸成群,幾乎沒有居民。到了公元14世紀末,麗江木氏土司的一個叫瓦赫嘎加的管家,他每年都要渡過金沙江到俄亞打獵消遣,一呆就是數十天,他常在龍打河岸的山崖上搭建棚欄,露天夜宿。有一次,他想,這片土地如此肥沃,可能會生長莊稼,于是他把淘米時淘到的幾粒谷子撒在宿營附近的泉水邊。秋天,當他再次到這里時,只見幾棵水稻在泉水邊結著沉甸甸、金黃的谷穗。回去后,他就遷了一部分納西人來這里定居。從那以后,俄亞的納西族在這里逐漸繁衍,人們推選他及其后人為俄亞地區的世襲頭人,用納西語稱其官職為“木瓜”。在過去,“俄亞木瓜”在滇川交界一帶很有名氣。

俄亞大村400多年的自耕自足的歷史,400多年的古老文化傳承,濃縮成了今天我們還能看得到的與世隔絕的神奇與寧靜,很多人還沒有走進古寨,心已經醉在了它濃郁的古老氣息里。

龍打河源于尼汝與俄亞的交界處,以地名命名河名,是俄亞納西族的母親河,世代養育著生長在這里的人們。離開了東義河,駕車順龍打河而上數公里,在龍打河東岸的山坡臺地上、在藍天白云下,依山而建的、世界罕見的蜂窩狀建筑群呈現在眼前,讓人震驚不已,全村200多戶人家的房屋連為一體,多為三層平頂碉樓,用石料壘墻,白土蓋頂,依山攀援,巷道蜿蜒,鱗次櫛比,彼此互通,供人畜通行,顯得十分壯觀。

在古寨里,縱橫交錯的巷道全是泥土,走進巷道里,晴天就像走在沙灘上,雨天變成了泥濘,雨過天晴,飼養的肥豬群在泥濘中打泥乘涼,十分悠閑自然,這種古老、神秘的氣息,顯得更加心醉神迷。

當地的納西族老人介紹,最初,納西族修建這種建筑群的目的是防御外來人的侵入。在古寨里,相鄰的院墻上都架有一根獨木梯,從一戶人家走進去,就可以走遍全村200多戶人家,戶戶相通,家家相連。過去,俄亞大村道路崎嶇交通閉塞,全靠人背馬馱,用伸臂木橋渡河,2010年修通了鄉村公路,但家家戶戶仍然養了很多騾馬,用于生產勞作,延續著千年的文化。

在俄亞大村有不少的讓人驚奇的地方,由于極度封閉的自然環境,使俄亞大村保留了許多納西族的古老遺俗,有學者譽為“納西族原生態文化留存地”。這里的納西族多奉行東巴教,使用東巴文,每逢節日、婚喪嫁娶、求雨等重要活動時都由東巴進行誦經、占卜、跳神等宗教儀式。過去,在納西族地方流傳有“沒有到過白地不算真東巴”的說法,白地是香格里拉的一個納西族地方,曾經一度東巴教盛行,聞名遠揚。時到今天有了新的變化,民間又流傳著“沒有到過俄亞不算東巴”之說,云南麗江、香格里拉等地的納西族東巴學徒經常到俄亞師從大東巴學習經文、跳神等,影響很大。雖然,這里是東巴教的主要傳播地方,但是還有藏族的瑪尼石、吉祥圖案等文化交流、融合現象。不過,東巴教也是藏族原始苯教的同源異流的文化遺存。

東巴文是目前世界上唯一存活著的象形文字,是人類社會文字起源和發展的“活化石”。今天,東巴文在這古寨里由東巴使用和發展得淋漓盡致,是一種偉大的奇跡。

在古寨里,保持著最原始的婚姻習俗,一妻多夫或一夫多妻,家庭財產不分割、人員也不分離的大家庭觀念是他們的祖先遺留下來的古風。

在古寨里,家家戶戶全是敞開著房門,沒有上鎖的習慣,在古寨里再現夜不閉戶、路不拾遺的美好景象,展現出這里的人們敞開胸懷容納遠方來客的美麗愿景。

在古寨對面的山坡臺地上是田地,阡陌縱橫,滿地的莊稼,臺地下河流清澈,遠山深處白云縷縷飄逸,如詩如畫的田園風光在你的腦海里浮現出美麗畫卷。我在很小的時候就吃過這里種植的大米,還記得具有唇齒留香的味道,肯定與這里的自然環境優美有關。

制麻布是俄亞大村納西族婦女拿手的手工藝,從種麻、劈麻皮、搓麻線到制麻布均由勤勞的婦女們完成的,麻布制成衣服后,男人們穿上由自己女人制的麻布衣服,十分榮耀,同時展示自己女人的手藝給大家贊賞。曾經我小時候與父母親一起在尼汝和俄亞的交界處龍打河流域放牧,俄亞的納西族男牧民身穿一身白麻布衣褲,戴上洋氈帽,系上大紅色腰帶,綁上五彩鮮艷的綁腿,格外英俊瀟灑,引人注目,讓人羨慕不已。

10月是俄亞納西族婦女劈麻皮的季節,龍打河咆哮而流,婦女們坐在龍打河兩岸不停的劈麻皮,雖然她們是在勞動,但顯得悠閑自在,這是千百年來延續下來的深山里的一種生活方式,更讓都市里的人們羨慕不已。

到俄亞大村,豬膘肉是不得不去品賞的美食。古寨里的納西族擅長飼養原生態生豬,養肥后宰殺,制作成豬膘肉,又稱琵琶肉,肉質色香味俱,是納西族的特色美食,是待客和贈送親友的佳品。家家戶戶都備有上好的豬膘肉。我特意去參觀了“木瓜”官邸,拜訪了“木瓜”后人,了解了一些歷史。我在他們家里看到了他們家備藏有4頭豬膘肉,顯得十分闊氣。

樸素、好客是俄亞人的天性,當你走到寨子里遇到他們,他們會熱情地邀請你到家里坐一坐,我也去了幾家,還吃了煮洋芋、燒包谷,喝了豬油麻子茶,都是原生態的食物,特別可口、香甜,也給我留下了難忘的記憶。

不妨你也交幾個俄亞納西族的朋友吧,走進俄亞,體驗那深山里的原生態的自然生活,會讓你回味無窮,流連忘返。

在過去,很多學者都想到俄亞田野調查,可惜的是由于交通不便,打消了這個念頭。美國學者洛克先生曾經想到俄亞田野調查,派助手探路,助手翻越雪山時因跌倒摔斷了腿,洛克只好取消了俄亞之行。這樣一來最早到俄亞的學者是李霖燦先生,但他提供的調查資料很少,不知何原因。之后也有學者艱難的到俄亞探險,有的去了未果。現在,俄亞的通村公路已經修通了,去俄亞田野調查或采風十分方便,鄉村公路暢通無阻,俄亞等待著你的到來,它展開著大山的懷抱歡迎你。

2016年5月4日,我把到俄亞探險旅游的見聞寫成一篇標題為《有一個地圖上找不到的納西古寨神秘而寧靜》刊發在中國西藏網頭條號風象欄目中,深受廣大讀者的閱讀。一個名為“天才的對面”的讀者留言說:“古樸民風,醉人的不僅是風景,還有傳承下來的中華民族精神。”有一個叫“英蓮英”的網民留言說:“越是沒有開發的地方越是風景優美環境宜人,我們人類的所謂開發是不是存在著不合理不文明,亂開發呢?”還有許多讀者都留了言,概括起來對俄亞的評價就是美麗漂亮、古老神秘、世外桃源、值得一去等贊美之詞,可想而知,美麗的地方是人類最向往的地方。