唃廝啰遺城“雍仲卡爾”考釋①

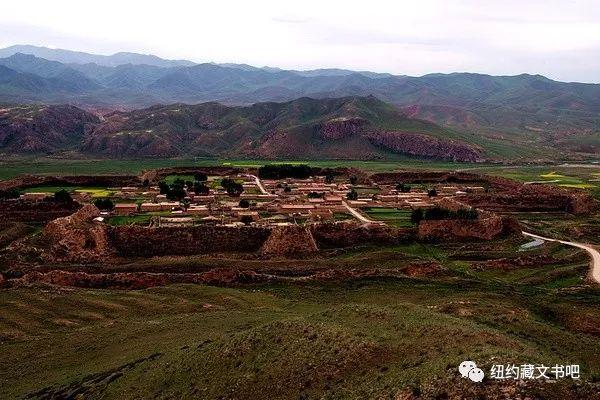

位于甘南夏河縣甘加鄉的“雍仲卡爾”

[摘要]?? “雍仲卡爾”是雍仲城的藏語音譯,位于甘肅省甘南州夏河縣甘加鄉境內,當地居民亦稱為“八角城”。據筆者實地調查及對相關漢藏史料的研究發現,“雍仲卡爾”為唃廝啰統治河湟時期所建城堡,后西夏政權退守河湟地區時曾長期據守。文章通過對“雍仲卡爾”的考釋,不僅勾勒了唃廝啰社會發展、宗教信仰等基本輪廓,也為雍仲卡爾古城進行旅游開發提供了明確的歷史文化背景。

“雍仲卡爾”,意為“卍”城,逆時針方向之“卍”在苯教經典中稱“雍仲”,意為永恒;“卡爾”意為城。藏文史料中以及現當地藏族居民都稱此遺城為“雍仲卡爾”,有漢族等群眾因古城形狀而稱其為八角城。

雍仲卡爾位于夏河縣甘加鄉偏東央曲與央拉兩河交匯的臺地上,扼甘青交通之要沖,對面是甘南地區著名的苯教寺院——佐海寺。遺城周長2193.4米,占地面積為20萬平方米②(注:為甘南夏河縣文化局實地測量數據。)。城外有護城河,護城壕,還有外廓,南門之外另有外城。從建筑設計上看,城廓雖大,但其城墻曲線多、棱角多,整體呈“卍”形狀,每一角都在一弓弩的射程之內,易守難攻。周圍的平地、丘陵、臺地上有古代棄耕的層層梯田。

由于雍仲卡爾遺城保存完好,地理位置特殊,城堡形狀獨特,早就引起當地政府部門以及部分學者的關注,眾說紛紜,莫衷一是。尤其近年來,一些研究者僅根據1964年的社教材料中對甘加鄉歷史沿革的敘述——“甘加地區秦漢時為西羌地。西漢設白石縣,其縣治可能就在今八角城”③(注:中共甘肅省委牧區社會主義教育辦公室印:《夏河縣甘加鄉社會調杏情況》,1964年12月,第4頁。),即認為雍仲卡爾是漢時白石縣。這種社教材料既非正式出版物,又非經嚴格考證認定的政府文件,其資料分析基本沒有什么可利用價值。但是社教材料中定位不準、如此隨意的說法,卻被學術界廣泛引用,這樣不但將后來的研究者帶入誤區,也給當地政府對雍仲城進行旅游開發的文化內涵定位上造成了誤導。有鑒于此,夏河縣把開發雍仲卡爾作為一個課題,委托筆者對雍仲卡爾的基本文化背景進行詳細考證。自2005年以來,筆者通過多次實地調查和對當地百姓以及佐海寺僧眾的訪談,結合二十五史中的相關內容以及當地的古藏文史料,經過詳細考證,推定此古城為唃廝啰時期所建,距今已有將近1000年的歷史,為唃廝啰經營河湟地區時的政治、經濟、文化中心,在歷史上發揮了重大作用。

一、關于雍仲卡爾的幾種說法

2、漢置白石縣之說 學術界的某些學者未經詳細考察和論證,卻堅持認為雍仲卡爾為漢置白石縣遺址,給后來的研究者造成誤導。

據調查考證,雍仲卡爾之漢語“八角城”、“白石崖”之名,系五世嘉木樣丹貝堅參先后遠從榆中延請的幾位菜農,根據其城形,起名為八角城;根據古城所建之山崖的顏色,又稱之為白石崖。久而久之,約定俗成,與漢置白石縣并無瓜葛。雖漢文史籍《漢書》和《后漢書》中均有“白石縣”一詞,但該白石縣并非此地。《漢書》卷28下,志第8下:“金城郡,……縣十三,……榆中,袍罕,白石,離水出西塞外,東至袍罕入河”①(注:齊豫生、夏于全主編:《二十六史·第一部》[Z],延邊人民出版社,1999年,第532頁。);《后漢書》卷113,志第23中載:“隴西郡秦置……白石故屬金城。”②(注:齊豫生、夏于全主編:《二十六史·第二部》,第1390頁。)據此,我們只能看出白石縣初屬金城郡,后又歸隴西郡轄區。關于其地理位置,僅在《漢書》中提到隴西郡內有白石山:“隴西郡,……縣十一:狄道,白石山在東。”③(注:齊豫生、夏于全主編:《二十六史·第一部》,第532頁。)由白石縣先后歸金城郡和隴西郡,而隴西郡內確有白石山,可推測漢置白石縣有依山而命名的可能,但離甘加地區相距甚遠。另據最權威的商務印書館所編《中國古今地名大詞典》中釋義:“白石縣,漢置。晉省。故城在今甘肅導河縣西南。南齊置。今陜西南鄭縣地。后魏置。以白石水為名。宋省。故治在今四川通江縣東北。后魏置。西魏改為同谷。即今甘肅成縣置。唐析太末縣置。尋省。其地在今浙江龍游縣南三十五里白石山麓。”④(注:臧勵禾等編:《中國古今地名大辭典》,商務印書館香港分館,1982年,第248頁。)由此可見,歷史上所有關于白石縣的設置均與甘加地區沒有任何關系。雖導河縣(即今甘肅省臨夏市)在漢代亦為羌地,但歷史上其西南并未設置過所謂的白石縣,不能以此推定今雍仲卡爾為白石縣遺址。

首先,漢代甘加所在地為史書所稱“西羌”(為安多藏族先民)地區。漢代中央政權在與匈奴長期征戰的過程中,不可避免地會與廣泛游牧于祁連山南北、河湟地區的羌人發生戰爭,因其與匈奴一樣從事游牧生產方式,與漢地“習俗既異,言語不通”⑤(注:齊豫生、夏于全主編:《二十六史·第二部》,第1311頁。),故向來以“獨尊天下”自居的中原王室自然把羌人作為荒蠻之人加以驅逐,侵占其游牧世居的領地。西漢與匈奴或戰或和,同時在河湟戰場上與諸羌你來我往,如“更始、赤眉之際,羌遂放縱,寇金城、隴西”⑥(注:同上。)。當時漢王室的主要精力集中在防止匈奴寇邊,史書上所載在羌地設立的縣制,也是有名無實,因此更談不上漢朝可以在甘加建造如此規模的城池。

其次,從雍仲卡爾的建筑風格上看,該遺址整體就如一個巨大的“卍”符號,顯然為一篤信苯教的民族政權所建。而將近2000年前的漢代河湟地區,還是諸羌(即不同氏族和部落)混雜游牧之地,逐水草而居,當時的生產力和生產關系決定了其沒有建筑城池的必要。

最后,確有當地群眾稱雍仲卡爾為“白石崖”,但不能僅從字面上斷定其為漢代所設白石縣。青海海北州祁連縣峨堡鎮也有白石崖村,難道是漢代的白石縣?研究者應詳加考證。

2、西夏建城說 當地民間有稱雍仲卡爾為木雅西夏政權退居河湟地區時所建。此說有兩方面不合史實。

其一,據藏文史料《雍仲佐海寺志》載:“佐海寺創建于藏歷第一饒迥之土龍年,即公元1028年。與此同時,在本寺對岸筑有宗喀王(即唃廝啰——筆者注)及木雅噶氏的雍仲城。”⑦(注:喜饒達哇:《雍仲佐海寺志》(手抄孤本),未刻木刻版,記述了從建寺至清代該寺院的發展狀況。)而西夏建國于1038年。到公元12世紀,西夏勢力才真正滲透進河湟地區,并在此長期駐牧生活。而雍仲卡爾早在西夏勢力進入河湟地區的前100多年已經建造,只因西夏的主體民族黨項本出自青海果洛及川北、甘南的吐蕃之“冬氏”部族①(注:詳見洲塔、喬高才讓:《甘肅藏族通史》[M],第四編,第一章,西寧:青海人民出版社,2004年。),因此在其返回故地長期駐牧,必然給當地居民造成建政筑城的假象。

其二,雍仲卡爾無論從名稱還是建筑風格上都呈現出明顯的苯教文化色彩,而西夏自發展之初就極為重視佛教。②(注:齊豫生、夏于全主編:《二十六史·第十六部》,第11483頁。)河西由西夏直接統治近200年,佛教文化甚是興旺,修復或新建了大云寺、清應寺、鳩摩羅什寺、亥母洞寺、天梯山石窟寺、白塔寺、百靈寺等數十座寺院。西夏天盛十一年(1159),仁孝帝派人到西藏,奉請噶舉派始祖都松欽巴到西夏傳播教義,都松欽巴派大弟子格西藏布攜帶佛經、佛像和法器至西夏,經過涼州時,格西藏布設道場,宣講教義,弘揚佛法。后到西夏國都(今銀川)弘法布道,被仁孝帝尊為上師。西夏尊崇佛教由此可見一斑,因而不可能在甘加地區建一苯教色彩濃厚的城池。

3、唃廝啰與西夏共建說 正如《雍仲佐海寺志》中所載的“在本寺對岸筑有宗喀王及木雅噶氏的雍仲城”,因此以佐海寺僧眾為主認可雍仲城為唃廝啰與西夏王一起建造之觀點。“宗喀王”為藏史中對唃廝啰的稱呼。唃廝啰自大中祥符元年(1008)被帶至河州,河湟一帶的吐蕃諸部便在王室后裔的號召力下逐漸開始統一,從而在河湟地區形成一新的吐蕃政權,存在將近100年的時間。而雍仲卡爾正是在唃廝啰政權發展早期的1029年所建,符合一個政權在其早期的發展階段中構筑城池作為軍事防守和政治經濟發展基礎的一般規律。

藏文中稱西夏國為“木雅噶”,作為西夏主體民族的黨項,為藏語中稱為“木雅冬”的“冬氏”氏族之一。其原始住地為雪域四水六崗之木雅饒崗山脈一帶廣大地區,即今黃河上游之大部分地區。冬(董、東)氏氏族又為十八大有血緣關系的部落組成,它不僅與吐蕃有同宗同族的血緣關系,而且語言上共操藏語,兼用藏文,風俗類同。1038年黨項氏聯合周邊民族,建立西夏政權,稱雄中國西北,包括寧夏、甘肅大部、內蒙西北部、川西北及青海南北大片土地。在甘加地區,西夏人不僅積極地從事著游牧經濟活動,還成為了當地最大苯教寺院——佐海寺的最大施主,“歷代木雅冬氏王作過常駐施主”③(注:喜饒達哇:《雍仲佐海寺志》。)。并且,據記載,西夏第六代王嘉郭曾在雍仲卡爾長期駐蹕,雍仲城周邊的大片良田大概也是西夏政權在此長期發展過程中開墾的。因而,《雍仲佐海寺志》里從宗教的角度把它最大的兩位施主——唃廝啰和西夏王,作為雍仲卡爾的共同建造者。

此種說法并不準確,客觀上突出了西夏與唃廝啰在民族性上的同根同源,但因為忽視了唃廝啰和西夏兩個政權在甘加地區存在時間上的先后關系,從而掩蓋了雍仲卡爾的真正建造者。

二、雍仲卡爾建城年代考述

目前,從相關漢文史料很難找到關于雍仲卡爾的蛛絲馬跡。《續資治通鑒長編》元符二年六月記事,唃廝啰手下名將青宜結鬼章之孫邊廝波結“以講朱、一公、錯鑿、當標四城降宋”④(注:《續資治通鑒長編》[Z](第二十冊)卷511,元符二年六月記事,北京:中華書局,第12171頁。),其所轄地“西至黃河,北至克魯克、丹巴國,南至隆科爾結一帶,東至庸嚨城、額勒濟格城。當標城甚有部族人戶,至斯丹南一帶”。⑤(注:《續資治通鑒長編》(第二十冊)卷513,元符二年七月丙寅記事,第12202頁。)邊廝波結所獻四城與藏語“雍仲”的音譯相距甚遠,并與雍仲卡爾皆無關聯。僅邊廝波結轄地之東界“庸嚨城”與“雍仲城”的發音類似,實難作為研究資料和證據。而轉入藏文史料,則柳暗花明。

甘加所在河湟地區,歷來為藏族部落的游牧之地,因此對當地社會發展狀況,各類藏文史籍中多有記載,尤其是當地流傳下來的一些古藏文資料,為研究河湟藏區歷史的絕佳文本。據堪欽·根敦丹貝尼瑪所撰的《阿柔部落·遠古史》載:距今3000—1500年前,多麥中部黃河上游,包括黑水流域、大通河流域、湟水流域、大夏河流域、洮河流域的大片土地為華銳部落與黨項部落混雜游牧之地。公元7世紀松贊干布統一諸羌(蕃)后,從衛藏拉薩拉堆洛地方派遣了一個名叫江察·丹巴雅杰的將軍,與其子卓擦·丹巴西合多副將統領多麥的這些地區。①(注:堪欽·根敦丹貝尼瑪:《阿柔部落·遠古史》(孤本),該書為編年體史書,成書于元代。)另據嘉薩格西所著的《熱貢宗譜》中記載,632年,為了戍邊守土,松贊干布先后派噶爾·東贊宇松、角茹·尖參玉貢、東征欽派大元帥霍·格勒更炯、馬兵總帥旺贊桑華勒、尚拉勒恐熱、象雄大元帥瓊布·奔松澤等9人分別至漢藏交界的秦嶺一帶戍邊,其中噶爾·東贊為主帥,駐扎在青海湖附近,其部族之后裔至今尚在甘加附近一帶。②(注:嘉薩格西:《熱貢宗譜》(木刻版),成書于明初。)(甘加隔道山梁即為瓜什則鄉,整個鄉為一個大部落,即為噶氏戍邊軍人的后裔,歷史上與甘加鄉同屬熱貢地區。)吐蕃宇擦將軍也曾駐守巴燕(現化隆地區)并接管過甘加、卡加等地。公元10世紀,唃廝啰部固守今整個安多藏區,其活動范圍在一江四河(即白龍江、黃河、湟水、洮河、大夏河)流域的廣大地區。至元代,據有關藏文史料記載,有一名為拉杰巴·多代本的人管轄此地,且此人還可行醫看病。另據吉邁特卻所著的《隆務寺志》記載:元時在噶曲(治今臨夏)設朵甘斯元帥府,委任薩迦派大官人宗哲仁欽全權管理整個安多藏區政教事務。③(注:吉邁特卻:《隆務寺志》(藏文),青海民族出版社,1988年。)

上述藏文史料表明,直至元朝,中央政權才真正在河湟地區設置管理機構。雍仲卡爾所在之甘加地區在史書上出現的時間大概在吐蕃王朝末年,據藏文史書《郭芒寺志》(木刻版)記載:甘加部落是卡加措周(即甘加六部)之一,約在841年,吐蕃派駐唐蕃邊界鎮守的宇擦將軍后裔中,有個叫做朝爾甲者最早涉足此地。此后雅斯爾囊索(雅斯爾即今循化之藏語古地名,囊索即內政官)的侍從才秀與勒秀兄弟倆在此駐牧。④(注:《文都寺志》也有相似記載。可參幃巴·嘉樣智華:《文都寺志》(木刻版),成書于民國時期。)這是甘加六部之祖,隨后繁衍成甘加部落。后來陸續從其他地方徙來部分牧戶和部族游牧于此。⑤(注:《郭芒寺志》(木刻版),寺志中記載寺院狀況之資料均為明清以前,故考證概成書于明清之際。)

由此可知,甘加地區在841年始有人涉足,在此游牧之人充分利用其優越的自然條件發展農牧業,經過一個多世紀的歷程,至11世紀初,這里已人丁興旺,“有農牧民數千戶,一派繁榮景象”⑥(注:喜饒達哇:《雍仲佐海寺志》。),為吐蕃唃廝啰政權在此建筑城池提供了良好的經濟基礎。

雍仲卡爾與其對面的佐海寺僅一河之隔。據《雍仲佐海寺志》記載:佐海寺創建于藏歷第一饒迥之土龍年,即1028年,而雍仲卡爾的建立與此同時,且寺志中稱其為“宗喀王及木雅噶氏的雍仲城”。據藏文史籍《文都寺志》載:藏歷第一個饒迥的土龍年(1028),雍仲城為吐蕃河湟首領唃廝啰之部將筑成據守。⑦(注:幃巴·嘉樣智華:《文都寺志》(木刻版),成書于民國時期。)顯然,雍仲卡爾的真正建立年代正是在唃廝啰統治河湟地區時期。

唃廝啰本名欺南陵溫,《宋史》(卷492,列傳第250,外國8)吐蕃傳云“唃廝啰者,緒出贊普之后,本名欺南陵溫篯逋。筏逋尤贊普也,羌語訛為篯逋。生高昌磨榆國,既十二歲,河州羌何郎業賢客高昌,見廝噦貌奇偉,挈以歸,……河州人謂佛‘唃’,謂兒子‘廝啰’,自此名唃廝啰。”⑧(注:齊豫生、夏于全主編:《二十六史·第十六部》,第11485頁。)有關唃廝啰的記載,漢文史書大體一致,但筆者通過與藏文史料相對照,認為漢文典籍中由于音譯不準,加之后人未加考釋等對唃廝啰之名稱釋義及出生地等均記述有誤。“唃廝啰”即王子之意,“猶中國之天子也”,因此唃廝啰為吐蕃人,并且“緒出贊普之后”,為吐蕃王室之后裔。吐蕃末代贊普達瑪被弒后,王朝四分五裂,時達瑪長妃有子永丹,次妃生子俄松,母黨各自挾持無知幼童為爭奪王位繼承權進行激烈斗爭,繼而引發混戰和奴隸平民起義,王室成員四處逃竄。其中俄松的兒子貝考贊的長妃子吉德尼瑪貢到了阿里,其子一支發展為古格王系,一支發展為拉達克王系;次妃子扎西則巴貝及其后人則在拉堆、安多、雅隆等地繁衍。其中扎西則巴貝的次子沃德有子帕巴德賽、赤德、赤瓊、娘德四人,而“赤德之后裔為東方宗喀王、京俄頓欽等,即現尚住于朵麥之諸贊普是也”。①(注:索南堅贊著,劉立千譯:《西藏王統記》[M],北京:民族出版社,2002年,第152頁。此說在清代名著《安多政教史》中也有記載。參見智觀巴·貢去乎丹巴繞布杰:《安多政教史》(藏文),甘肅民族出版社,1982年。)根據這些記載,唃廝啰可能就是俄松這一支王室的后裔。正由于此,當時河湟吐蕃豪酋李立遵才得以“挾贊普以統諸部”。

而關于唃廝啰的出生地,漢文史籍中“高昌”之說顯然不合事實也不合情理。據《佛教前宏時期歷代吐蕃王族史考釋》一書記載:“赤南木得溫贊普出生于阿里芒域郭倉朵地方。”②(注:康噶爾·慈誠噶桑:《佛教前宏時期歷代吐蕃王族史考釋》(木刻版),西藏歷史檔案資料。)即現在西藏阿里的噶爾縣所在地。

唃廝啰被帶至河州時年僅12歲,時為大中祥符元年(1008),先后被當地吐蕃豪酋聳昌廝均、李立遵、溫逋奇控制。他們借贊普名號,使吐蕃諸部紛紛依附,勢力進一步壯大,河湟地區諸部統一。1032年,野心勃勃的溫逋奇發動了叛亂,囚禁唃廝啰,唃廝啰脫險逃出后,利用贊普身份,集結各地兵馬,平息了叛亂,然后遷居青唐城(今西寧),方結束了受制于人的政治困境,勢力大增。自此,河湟地區由各部互不統屬進入了相對統一和穩定發展了將近百年時間的吐蕃唃廝啰政權時期。

唃廝啰政權活動范圍,根據藏漢文史料記載和實地調查,主要在河湟一帶。唃廝啰所轄范圍主要是一江四河流域,即白龍江流域的下迭一帶和黃河流域、洮河流域、大夏河流域及湟水流域的廣大藏區。湟水流域的轄地有今青海湟源、湟中、平安及青唐(治今西寧)(上述四地歷史上藏語統稱為宗喀,這一帶的人稱之為宗曲喀巴)。黃河流域的轄地有今青海之赤噶(治今青海貴德)、尖扎、熱貢(治今青海同仁)及今甘南的碌曲、瑪曲、桑曲和噶曲(治今臨夏)、巴欽(治今積石山一帶)、巴松(治今康樂縣)、吉戛卡爾(治今和政縣)。洮河流域的轄區有岷州、臨洮及會川一帶廣大地區。

唃廝啰在河湟地區經營如此廣闊的地域,一方面是基于此地千百年來為羌藏游牧之地,在吐蕃王室后裔唃廝啰統領諸部后,部落戰爭消失,當地人民獲得了更加寬松的生存環境,得以休養生息;另一方面,唃廝啰政權在建立初期即面臨西夏往河湟地區擴張,而內地之北宋王朝又對其虎視眈眈,但唃廝啰地方政權的實力堪與西夏、北宋相持,形成三足鼎立之勢,這一切離不開其首領唃廝啰掌權后采取的一些切合實際的內政外交。對外,起初加強與宋廷的聯系,抵御西夏,使其雄立于河湟地區;后期又聯合西夏,抗擊宋軍出爾反爾對河湟地區的入侵。對內,除發展經濟、訂立規章制度等外,尤其注重筑城建寺,一方面鞏固和發展了剛剛建立起來的政權,另一方面也是軍事防守的堡壘。這些城池所選擇的地理位置類似,建筑風格相同,至今此類古城遺址仍存在于唃廝啰頻繁活動的青唐、積石、河州、甘加等地。

據考證,唃廝啰早期曾先后擴建并修筑五城。除雍仲城外,其余四城分別為吉唐卡爾(即青唐城,今西寧城)、碾伯城(今樂都)、巴衛卡爾(即渭源之石堡城)和木雅蓋城(現青海祁連縣峨堡古城)。唃廝啰于1032年遷居青唐城建立政權后,即在此城興建宮殿屋宇,作為其政治中心。巴衛卡爾,因地理和交通環境較好,作為驛站和農牧業發展基地而于早期就存在,也是唃廝啰轄地的東部駐防要塞。在唃廝啰至河湟地區后,出于發展勢力、擴張地盤的需要新建的城池為碾伯城、木雅蓋城和雍仲城。其中,碾伯城因靠近政治中心青唐城而以兵器制造為其突出特點,碾伯城靠近盛產竹子的雅茂塘(治今民和地區),因而便于就近獲取原材料制造弓箭;木雅蓋城位于祁連山南麓,是防守西夏從河西地區侵入唃廝啰轄地的前沿陣地,城堡地形險要,易守難攻;雍仲城,正如前文《文都寺志》中所記載為甘加下部水草豐美之地,適合作為唃廝啰向外發展勢力的穩定后方,同時扼甘青交通之要沖,是外敵從東部攻入青唐城之前的最后一道防線。

此外,苯教文化中的“卍”符號象征“永恒、堅固”,雍仲卡爾采用此建筑形態寓意唃廝啰政權將如日月一樣永恒、如磐石一般堅固,同時也體現了唃廝啰時期甘加地區苯教的興盛。③(注:《拉達克王系》(藏文),西藏人民出版社,1987年。)一則唃廝啰為吐蕃王室之后裔,苯教信仰的傳統觀念必然深厚,其在河湟地區建立政權后,成為雍仲佐海寺最大的施主即由于此。二則安多地區在當時苯教勢力濃厚,直至唃廝啰統治河湟地區時,此地依然為苯教信眾之地。據《宋史》吐蕃傳載,當時“信咒沮,或以決事,訟有疑,使詛之”。①(注:齊豫生、夏于全主編:《二十六史·第十六部》,第11485頁。)足見唃廝啰社會中苯教勢力之雄厚。因而,唃廝啰時期完全有可能建造一“卍”形之城堡,且以雍仲卡爾命名。

綜上所述,藏文史籍中明確記載了甘加地區雍仲卡爾之建立年代為1028年,雖處于唃廝啰1032年執掌政權的前四年,但是早在1008年唃廝啰被帶至河州始,河湟地區諸部便以“唃廝啰”之號召力而逐漸統一,因此,藏文史籍中雍仲卡爾建于唃廝啰時期的說法無疑是準確的。加之唃廝啰政權在河湟地區發展的內外局勢所迫而在各處增建城池的史實,也從另一方面印證了史籍中的記載。且雍仲卡爾的建造風格恰好體現了唃廝啰時期濃厚的苯教色彩,更為建城年代的明確提供了有力的佐證。

三、雍仲卡爾之歷史作用評析

1、戰爭時期的軍事要塞 雍仲城位于甘加鄉偏東央曲與央拉兩河交匯的臺地上,背靠白石崖,整個甘加盆地的地形就像一個斗篷。而“卍”形狀的城堡,一方面反映了苯教色彩,另一方面由于城墻曲線多、棱角多,而易守難攻。筆者實地調查過的唃廝啰時期所建城堡,包括前述渭源的石堡城(巴衛卡爾)、祁連的峨堡城(木雅蓋城)等基本上都處于山間臺地上,雍仲卡爾亦位于臺地上。這一點恰與上述幾座城堡特點符合。而雍仲城突出的軍事要塞地位還體現在它是唃廝啰政治中心青唐城的守護者。若由中原地區進入唃廝啰轄地,自巴衛卡爾(今渭源石堡城)啟程至青唐城,沿途第一站途經貢秀卡爾②(注:據筆者實地調查,貢秀卡爾亦為唃廝啰時期所建城堡,位于今夏河縣麻當鄉境內,筑城的地理位置及遺址形狀與雍仲卡爾極為相似,唃廝啰時期主要作為驛站和歇腳之地。)(今夏河縣麻當鄉境內),第二站至雍仲卡爾,第三站可直達青唐。此線路為從洮岷至青唐的必經之路,雍仲卡爾像沿途其他城池一樣可以起到驛站的作用,但更為重要的是,由于雍仲卡爾所在之甘加地區為甘青交界,翻過一道山梁即為青海之湟水流域,青唐城近在咫尺。因而雍仲卡爾對整個唃廝啰政權的安危至關重要。

2、響廝哆向外發展的根據地 甘加地區處于大夏河流域,自古以來是羌人游牧的水草豐美之地。《文都寺志》即載“甘加下部(八角城附近地區)是五谷豐登之地,可以發展農業”。雍仲卡爾周圍平地、丘陵、臺地上古代棄耕的層層梯田遺跡也是明證。而雍仲佐海寺初建之時,附近就已經“有農牧民數千戶,一派繁榮景象”,足見此地農牧業發展基礎之良好。唃廝啰發展早期,一方面要構筑城池,防止外族入侵;另一方面其政權也會想方設法增強自身實力并擴大之,因此需要一個農牧業經濟實力雄厚之地作為擴張領地的基礎,而雍仲卡爾附近有充足的水源、豐美的草場、肥沃的農田,是絕佳選擇。

3、苯教文化的體現 雍仲卡爾的建筑風格既體現了筑城者的苯教信仰,又反映了當時甘加地區的宗教文化狀況。雍件卡爾與對面的苯教寺院佐海寺隔河相望,二者共同成為甘加地區的文化中心,雖然雍伸卡爾輝煌不再,但是佐海寺卻見證了其近1000年由盛轉衰的風雨歷程。佐海寺全稱為“則秀雍仲廣弘寺”,據該寺寺志記載:“創建者為阿里古象雄雍仲遲秀寺法師秀貢遲喜之高足雍仲堅贊,他約生于公元996年,32歲時遵從上師授記,從阿里千里迢迢到多麥甘加創建則秀寺。”③(注:喜饒達哇:《雍仲佐海寺志》。)該寺建造者雍仲堅贊到達甘加的時間恰恰是唃廝啰至河湟地區統一諸部之后,故很有可能雍仲堅贊及其隨從由于崇信和仰慕王室后裔的唃廝啰而從阿里千里迢迢陸續到安多地區,在河湟一帶廣弘教法。另,當時阿里地區的古格王意希沃開始大力提倡佛教,派人至印度學佛,并迎請阿底峽、修建托林寺、翻譯經典等,因此阿里地區的苯教勢力有可能受到排擠,為雍仲堅贊至安多地區弘法創造了客觀條件。

此外,在雍仲卡爾附近有很多土葬墓地,也可證當時苯教之興盛。因為在苯教思想價值觀念中,人離世要歸天入土,因此在當時就有土葬和火葬兩種方式。土葬的方式是人咽氣后,盡快洗理著裝,用腰帶將尸體捆縛成坐“禪”式,殮入一件藏衣中,置入形同亭子的四面或六面木板圍合的棺內,然后延請苯教僧人卜算出殯日期、下葬方位等。最后按照所卜算的時間,請僧人誦經超度,然后將棺木抬往塋地,按選定的墓穴、方位進行下葬。

雍仲卡爾正是在如此濃厚的苯教色彩環境中建造的,其風格自然將苯教文化體現得淋漓盡致。

四、小結

通過筆者長期實地調查和漢藏史料研究,發現雍仲域是唃廝啰時期社會狀況的一個縮影,在當時扮演著幾種重要角色:一是不同政權問軍事沖突的要塞,是同西夏往來的重要通道;二是唃廝啰據守的農牧業發展中心,是其向外擴張的基地;三是整個甘加地區的苯教文化中心。

河湟地區類似雍仲城的唃廝啰時期古城遺址不止一處,既可以作為藏族地區進行旅游開發的亮點,更是唃廝啰史專家所應該關注的研究對象。