中國藏學研究中心宗教研究所副所長、研究員豆格才讓

佛教十善法中的道德思想

第一節、十善法在佛教中的重要性

佛教十善作為藏族首部傳統法律的理論基礎和行動指南而受到藏族社會和藏傳佛教的特別重視,從古到今保持著強大的影響力,是藏族社會道德思想產生、發展和保持旺盛生命力的理論源泉和實踐推動力量。佛教認為, 一切善事歸納于十善法,十善是佛教教義的核心價值體系,是佛教戒律的理論基礎,佛教戒律系統深奧龐雜,但是從五戒十善法基礎上發展而來。五戒是佛為出家弟子們傳授或制定,而十善法則是佛陀對主要對一切眾生的宣化或行為準則,具體講就是佛為我們制定的誠信做人的標準。

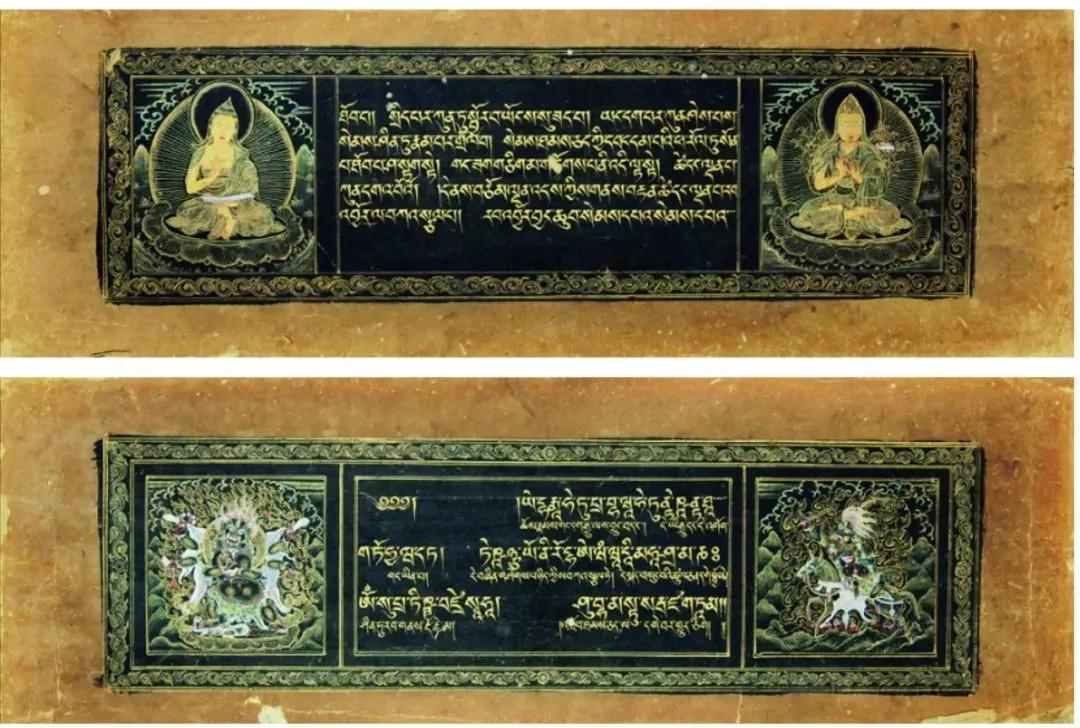

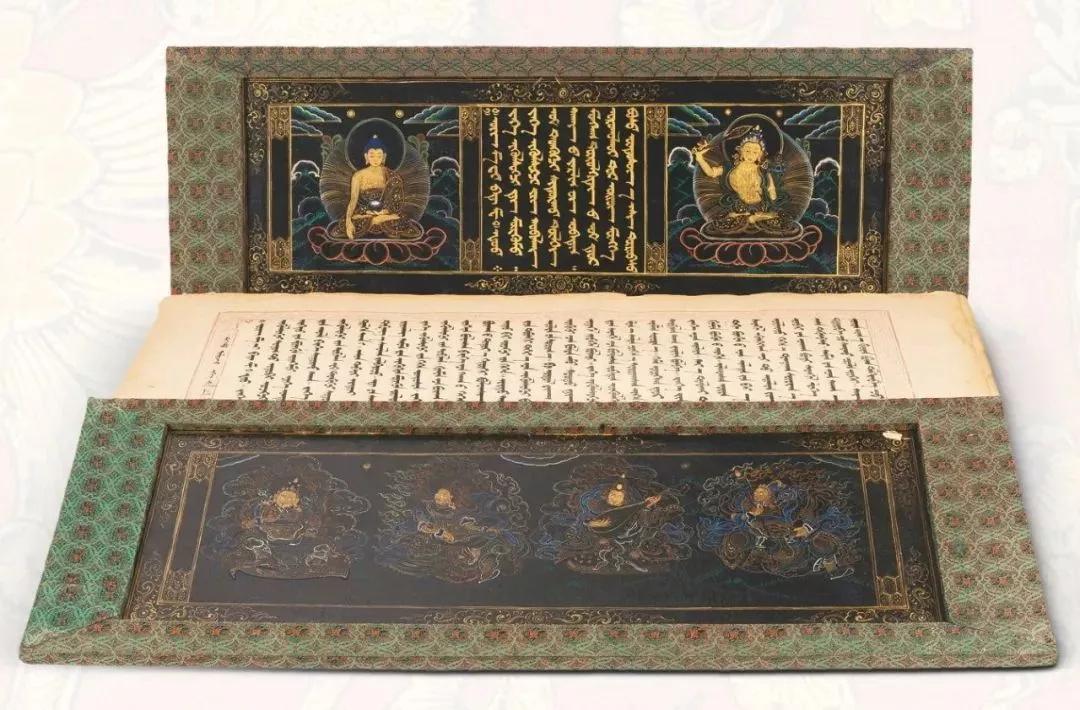

藏文《大藏經》

佛教的經典中根據不同的內容和闡釋對象,出現十善,十善法,十善業,十善業道等提法都有不同的則重點,在藏漢文《大藏經》中有很多的闡釋,如大藏經甘珠爾’《帕巴瑟歐祈禱經》中說“我無求財富或食品,更無需金子和谷物,一切匯聚善緣是,堅守十善之業道,能惠一切眾生,鞏固菩提之路。”(1) 又如‘大藏經甘珠爾’《十善業道》中說“戒十惡,正確實踐十善業,勤聞多修,克服傲慢與虛偽,增強修十善,做十惡因果的鑒別能力,堅定洞察邪見危害的能力,克服疑心重意志不強,增強認識貪欲的能力,克服無明之危害。”(2)

漢傳佛教中關于十善法、十善業的經典和闡釋也很多,如《藥師經》、《善生經》等,其中《佛說海龍王經》是釋迦牟尼佛在娑竭羅龍宮為龍王講十善法的經典,由唐代于闐三藏法師實叉難陀譯,是佛陀契機契理的針對眾生圓滿的說法,修學一切佛法,十善業道是一切諸佛說法幫助眾生一生成就的重要手段,是佛法的基本法,也是佛法的圓滿大法都要以此經的核心內容。

修十善業、斷十惡業,成就究竟圓滿的大善,轉迷為悟、轉凡成圣,在藏傳佛教經典闡釋十善的內容中,屬于身體行為的有三種:不殺生、不偷盜、不邪淫;語言行為的有四種:不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語,思想行為的有三種:不貪欲,不瞋恚,不邪見。

這十種行為屬于善行,修十善的行為是十善道,即:救護生命、布施資財、遵修梵行、說誠實語、善言安慰、作利益語、和合彼此、常懷舍心、 恒生慈念、正知正見。

以十善業道為理論基礎的佛教十善法或十善戒則是佛教戒律的核心內容和基礎,由于佛教徒修持的層次不同,分有在家的(居士)五戒十善或八戒,出家的十戒、比丘戒、比丘尼戒,還有大乘的菩薩戒,但都是以上述五戒十善為基礎作些升格或詳析,五戒是十善的基礎,十善是對五戒的擴張和加深,五戒側重于身的修為,而十善兼明心的動態,但五戒十善具體內容基本圍繞道德思想展開。著名佛學教授多識曾指出:“佛教將誠信列為一切道德的基石,佛教律法將不誠實、撒謊列為“十惡”之一,比丘律將“妄言戒”列為僧人的“第一戒”,所犯者如樹根壞爛,不能復生。《父子相遇經》中,“誰若誠心說真話,,智人不會不相信。”《粗野人所問經》中說:“放棄說假話,要說真實話”,“持正見,不欺詐,不偽裝,以真誠心關愛一切眾生。”《菩薩地》說:“不自欺,不欺人是佛戒。”《寶積經》說:“常以直心,與人從事,離諸諂曲。”《律經》中說:“對妄言,佛陀曾多次申斥,對誠心直言多次稱譽贊頌,高度評價。”《王者之法》中說:“平白說謊會吳國,”“堅持說真話是天上人間可以信賴的高尚品德。”

第二節、佛教十善法中的道德思想

“諸惡莫作,眾善奉行,自凈其意,是諸佛教。”是佛教戒律的根本精神,對于佛教戒律的根本目的,有學者分為四個層面,即為個人解脫,為僧團和合,為號召生信,為佛法久住。在佛教戒律根本精神基礎上佛陀親自制定的“十善法”是一切戒律的源頭,是菩薩戒的根本,“如此廣泛地說明“菩薩戒”并非說它沒有一種根本性的規范存在,這根本性的規范為何?近代中日許多研究大乘戒律學者認為,“十善業道”實為一切大乘戒律的本質或共軌,也是世俗正道通向菩薩戒法的橋梁。” (3)大乘菩薩及其所要求的實踐和修行,實際上就是以十善和六波羅蜜為中心的行為規范體系,是五戒中發展而來,藏傳佛教的十善法,不僅僅是行為規范的作用,更是佛教價值意義的象征和指引,引導信眾按照佛陀教育要求,心念善舉,誠實待人,如在十善法中直接包含誠信或指導誠信實踐,培養誠信思想的:不邪淫、不誑語、不兩舌、不惡口強調一切不受國家法律或社會道德承認的男女關系,都可稱為邪淫,作個正大光明之人,不但要對得起自己,還對得起別人,心中問心無愧,光明磊落,不說離間語,不做人與人之間,寺廟與寺廟、宗派與宗派不和諧的事,保持最大的和諧。杜絕人傷心的惡語和不善的惡事;不貪、不嗔、不邪見指導人們的煩惱是來自于貪念,人在順境中追求名、色、財、食、睡五欲而不知足,便會產生種種罪孽,斷除貪念,少欲知足,一切親怨皆無常,不但要不憎恨他人,而且還要寬恕他們,以仁為報,還要內心發出慈悲心和忍容心。最后強調邪見即愚癡,愚癡即缺乏智慧,不明事理,對是非不能辨別,固執邪見,胡作非為。

做人需要征信正念,需要正確認識和理念,需要誠信的善行,只有高尚的道德和人格才是學佛修行的基礎。同時,犯十善法的危害性闡明誠信善業的因果關系。

據藏文《西藏歷史大事記》和《西藏古法律文書匯集》等記載,公元1354年西藏帕竹萬戶長絳曲堅參,起兵推翻薩迦政權,建立了統治全藏的帕竹地方政權,并遵循吐蕃時期為十善法核心的立法宗旨,制定了內容涉及十五個方面的新法典。大司徒·絳曲堅參為了顯示他繼承了吐蕃先輩敬佛愛民的傳承和他的政權有別于薩迦政權實施蒙古法的殘忍統治,設計制定一部佛法與俗法相對統一的法律,人稱《霹靂十五法典》,他首先在法律具體條款前用了較長的序說明為什么要立法,立法的宗旨和理論依據等等,以因果報應的對比手法,對比較抽象的“十惡業”作了人性化的描述。通過十個寓言故事,形象生動地宣揚了因果報應的立法思想,試圖制定一部符合佛法,臣民擁護的法律,服務于他統治。在制定法律的理論依據時敘述到“十惡業”危害和因果,用《寶蔓論》中對人生的所作所為的因果作了進一步闡述“殺生者壽命短,多行不義者苦難,偷盜者人財兩空,淫人妻女者樹眾多敵人,說謊者遭人罵,離間者得不到知識,惡語中傷者常聞惡名,綺語者無信用,貪心者希望落空,持壞心眼者遭遇不測,邪見者無善心。”強調違背“十善法”會遭遇無數報應,指出眾生的缺德主要來自無明,無德之人不要說成佛,合格的社會成員都難做。

眾生舉心動念所造的惡業,從人的身、口、意的三種動作上,列出十種惡法,即身有三種惡業:殺生、偷盜、邪淫。口有四種惡業:妄言、綺語、兩舌、惡口。意有三種惡業:即是心里對于外境,起貪、起嗔、起癡。

佛教強調善有善報,惡有惡報,不是不報,時間未到,凡是人類或其他動物及餓鬼到天神,做了惡業的必有報應,這是因果關系決定的鐵律,誰也逃脫不了。《大方廣佛華嚴經》中說:“十不善業道,上者地獄因,中者畜生因,下者餓鬼因。”十善法的基本內涵與實踐十善法的要求和目的總結和揭示了人類社會發展所追求的真善美和追求文明進步的理想與規范人類發展自身要求的道德價值體系。因此,十善思想,十善法及十善業道等思想理論體系和佛法戒律不應是佛家獨創,而是佛家運用智慧與慈悲總結了人類社會中的善思想和道德價值,引導人類社會走向善的未來的指導思想和行動指南。

佛教十善法對古代社會道德思想的影響

第一節、十善法與傳統社會道德思想

人類社會從產生,發展到繁榮,經歷了原始社會、遠古的黑暗荒蠻時代,通過了惡劣環境的適應之爭,高低級動物間的生存競爭,同類相殘和叢林法則,到達遠古文明社會的過程就是一個不斷自我改造,不斷改正自身的劣根和缺點,并不斷進行自我總結和探索未知世界的過程,也就是不斷產生,積累,改造和規范自身十惡業或善業的過程。一般而言,不論是否信佛法,只要是人類,乃至于動物或其它道的眾生,若他們做好事,則為善;做壞事,則為惡。這是普遍性的,是業力的基本法則。若是人類行善事,則為善;行惡事,則為惡。所以,佛陀反復強調“眾善奉行,諸惡莫作”是有深刻的人生向善指導的哲理格言。佛教十善法是其教義慈悲利他無我理論的核心價值觀的基本要求和佛教戒律的基礎,但十善法的內容具有人類文明的普遍性和普世價值的特征,因為十善是人類發展歷史過程中自我進化的推動力量之道德核心和行為規范,也是人類和其他動物的不同之處或高明之處,是人類社會追求文明的過程和所取得的重要成果,十善中的許多內容和行為要求的產生和實踐遠遠早于佛教,所以,《佛教戒律學》作者在佛教戒律在印度的形成與發展研究部分寫道“欲明中國的佛教規范,須究明印度原始佛教戒律。欲明原始佛教戒律,則宜再追溯其淵源,即印度古代的社會狀況及褚“外道”的規范。這是從“法制史”角度去研究時必然的取向,才可言“溯源本,知興替,策來茲”。(4)

據有關資料記載,佛教五戒十善為核心內容的戒律中受影響最大的源于古印度成書于公元前三世紀左右的《摩奴法典》,這本古印度婆羅門教的法典,是古印度許多法典法經的大集匯。在《摩奴法典》中,純法律條文占四分之一以上,從國王的義務、家庭婚姻、各種姓權利義務到宗教苦行,信仰輪回、修行解脫的規范,可謂包羅萬象。 佛教的教規教義、戒律、禁忌等方面都有所反映和記載,如包含十善內容的第二卷(凈法、梵志期)第九十三,使諸根傾向欲樂,勢必陷于罪惡。但若加以控制,則可以達到最后解脫。第九十七:布施、獻犧、苦行都不能使本性徹底腐壞的人達到解脫。第四卷(生計·戒律)第一三八等:要說實話····不要說應酬人的謊言,這是永久不渝的法律。第一五八:有好習慣、信仰之心純潔、不詆毀任何人的人。在此世間所行不義,好像大地,不立即結果,但漸漸發展,它就侵蝕和傾覆此行不義之人。要避免傷害任何生物,以免孤身進入來世。只有殺害動物,才能獲得肉食,而殺害動物閉塞上天的門徑。

第六卷九十二:忍讓、以德報怨、節制、正直、清凈、抑制褚根、認識法輪、認識真我(最高我)、求實、戒怒,這些是義務由之構成的十德。喜德的特征是有識,暗德是無知,憂德是情欲和不快。具有喜德的褚魂,取得神性。受憂德支配的,取得人性。沉弱于暗德之人,淪為畜生。這是主要的三種輪回等等。(5)

佛教對古印度各種勸人向善的論述和行為規范進行總結和提升,吸收到自己的教義教規當中,并提煉其中的精華形成五戒十善作為戒律的基礎,樹立了佛教的道德權威性,同時,創新和發展了以十善為理論源泉的佛教誠信觀和道德價值體系。

根據藏文史料記載,佛教最早傳入西藏是第二十八代贊普拉托托日寧贊時期,相傳贊普在雍布拉康宮中祈禱神靈時,突然間天空出現萬道霞光,隨之從空中有一寶匣降于其懷中,贊普雖然沒有搞懂是何種寶物寶典,但深信是吉祥稀世寶物,故敬而奉之,出現了許多瑞祥,贊普本身也因此得到長壽,后來發現,這個吉祥寶物其實是一尊佛像和幾卷佛經,其中包括《寶莊嚴經》和《十善法典》,可見佛經十善法藏傳佛教中的地位。

佛教在西藏傳播過程中得到了藏王松贊干布、赤松德贊、赤熱巴巾三位贊普的大力支持,特別赤松德贊時期建立西藏第一座佛法僧“三寶”集全的寺廟桑耶寺,佛教在吐蕃站穩了腳跟,佛教的教義教規所包含的出世觀、入世觀、包括人生觀、價值觀,則直接影響著吐蕃社會的意識形態領域,佛教慈悲為懷、利他無我、因果關系和眾生平等的六道輪回思想終以成為吐蕃的誠信價值取向和社會道德價值體系的理論及信仰依托。

其中最著名的歷史事件是松贊干布尊崇佛教教義和價值體系,用佛陀親自制定的“十善法”作為改革和完善吐蕃社會道德價值體系的理論依據,制定了《神教十善法》把善和誠信為基礎的“教法”變為“人法”,加強對人的言和行的約束,但由于《神教十善法》側重于人們的思想和言行,是一種公眾性的行為規范,適應和解決不了吐蕃社會發展和各種矛盾。

為了建設一個佛教理想的道德性社會,松贊干布國王進一步制定和頒布了“敬信三寶,求修正法,報父母恩,敬重有德,敬貴重老,利濟鄉鄰,直心小心,意深親友,追蹤上流、高瞻遠矚,飲食有節、貨才安分,追認舊恩,及時償債、秤斗無欺,慎戒嫉妒,不聽邪說、自持主見,溫語寡言,擔當重任、度量寬宏等內容的《人教十六凈法》,對人們從敬仰佛法、修身養性、崇尚孝道、慈善誠信、尊重知識、積極上進、勤儉節約、知恩報恩、買賣公平、擔當責任等方面提出具體要求或標準,規范社會生活,加強社會道德建設。

從此,佛教的十善法思想或精神完全融入藏族社會,成為主流價值觀和道德規范,同時在歷史的長河中藏族傳統誠信思想的產生、發展和完善的重要源泉和動力。

第二節、十善法對古代社會的影響

松贊干布為鞏固吐蕃政權,以“徳禮為政教之本,刑法為政教之用”,即位執政之后,派學者吞彌桑布扎依據印度文體文法創造了藏文,迎請高僧翻譯和弘揚佛教教義教規,在佛教“十善法”或“十善戒”的基礎上制定了《正教十善法》:

1)不許殺生造罪。

2)不能偷搶大于針線的財務。

3)不能邪淫。

4)不許撒謊。

5)不許挑撥人和。

6)不可惡言咒罵。

7)不許散步謊言。

8)禁貪欲。

9)禁害人心。

10)不做違背因果之事。

試圖借用佛教倡導的核心價值“善”,建立吐蕃社會核心價值觀和價值體系,將佛教根本戒律“十善法”直接轉化為“人法”,誕生了吐蕃王朝建政初期的首部成文法,吐蕃社會完成了從部落聯盟到國家政權的過度。

松贊干布用“十善法”作為改革和完善吐蕃社會價值體系的理論依據,提高“正教十善法”的神圣性,加強新建帝國臣民的約束,統一人們的意志,但舊的習俗和苯教信仰主導形成的社會價值體系和價值觀依然堅強如故,兩種宗教之間和信仰之間的斗爭成為新舊價值觀的斗爭,佛教信仰主要停留在王室成員和政權層面,社會層面信仰格局和基價值觀沒有發生根本的變化。“正教十善法”作為法律并不完善,它沒有契約、婚姻家庭、財產分割與繼承等方面的社會內容,很難起到規范人們行為和保持社會秩序的作用,為此,松贊干布下決心再次制定頒發了要求人們敬事佛法、修身養生、崇尚孝道、慈善仁義、尊重知識、積極進精、勤儉節約、知恩報恩、取財有道等更加接近社會生活的道德規范和價值取向標志“人教十六凈法”。為了更好地管理吐蕃社會,松贊干布的后代贊普們陸續制定和頒布了借鑒古印度和唐朝法律,更加嚴格的《法律二十條》、《六六大法》即“三十六制”等法律,形成了對后世影響巨大的“吐蕃三律”。“由此確立了政權機構、設置官吏職級、制定行政法則、調整內部秩序、建立民事訴訟條規,建構一個比較完備的由國家行政法規—民法—教法組成的封建制社會。”(6)從此,吐蕃開始形成新佛教十善為主要內容的個人和社會道德價值體系。

十善法中道德思想對構建公民健康人生的積極意義

第一節、十善法與當代道德價值體系面臨的挑戰

釋迦牟尼指出:“戒為無上菩提本,長養一切諸善根。”說明五戒十善在佛教善文化或道德思想體系中占有重要的地位,對出家僧尼和信眾學習、修行和實踐佛的思想發揮著不可代替的推動作用。佛陀 要求“諸惡莫作,眾善奉行”的道德規范,有益于身心、家庭、社會、國家和人類。它對人心的安寧,社會的穩定,對人類的文明進步作出了寶貴的貢獻。在建設社會主義市場經濟的當代,我國的綜合國力迅速增強,人們的生活水平有了不同程度的改善,許多人的思想觀念也隨著發生了巨大變化。因為種種原因,相當一部分人的道德水平滑坡了,個人道德思想和行為準則受到挑戰,違背社會公德,甚至極少數人的是非、善惡、美丑的界限混淆了。謀財害命、盜竊搶劫、詐騙的案件時有發生;以權謀私、貪污受賄現象常見曝光;假冒偽劣商品橫行市場,經濟交往中不誠心履行合同屢見不鮮。

雖然藏區社會受到現代商品浪潮的沖擊相對少一點,但其影響力非常之大,在部分地區少數寺廟和僧尼不理解或誤傳佛教不殺生等戒律要求的精神內涵,強行大規模推行戒殺家畜,禁止食肉和牲畜買賣,鼓動不講氣候和環境條件的放生,導致大量動物致死,環境污染,浪費信眾錢財的屢屢發生,嚴重干擾了當地社會生產和生活秩序。

這些現象與包括佛教五戒十善在內的傳統美德與誠信文化精神背道而馳,而且少數寺廟和地區還有蔓延趨勢,突出表明了傳統十善法精神在藏區社會中面臨的新的挑戰和困難,也間接說明了加強社會主義道德誠信建設的緊迫性、必要性和重要性。

索甲仁波切在《西藏生死書》中講到,現代工業社會是一種瘋狂的宗教。我們正在鏟除、毒害、摧毀地球上的一切生命系統。我們正在透支我們的子孫無法償付的支票……我們的作為,好象我們就是地球上的最后一代。如果我們不從心理、心靈、見解上做一番徹底的改變,地球將像金星一般地變成焦炭而死亡。(7)

第二節、十善法功德與現代價值

佛教認為,如果人們相信今生之后還有來世,他們的整個生命將全然改觀,對于個人的責任和道德也將了然于胸,如果人們不深信這一世之后還有來世,必然會創造出一個以短期利益為目標的社會,對于自己行為的后果不會多加考慮,佛教十善法將失去影響力,更談不上公民誠信價值為核心的道德性社會。所以,特別強調闡釋遵守,修行和實踐十善業的巨大價值即功德,如離殺生者成就十種離惱法功德:于諸眾生普施無畏;常于眾生起大慈心;永斷一切嗔恚習氣;身體健康;長壽享福;恒為非人之所守護;常無惡夢,寢覺快樂;滅除怨結,眾怨自解;無惡道怖;命終生天。十善法是所有一切莊嚴,皆福所生,依福所在,十善法的學習,修行和實踐的功德,是每一個出家僧尼,信眾所追求的道德目標,也是學佛修行人的行動指南。學習和了解修十善業和守十善法的功德,鼓勵修行者勇猛進精,學菩提道,修菩提心,證菩提果,最終實現究竟圓滿之涅槃境界,這是佛教信眾的理想,也是藏區社會需要的道德規范的價值所在。藏傳佛教在傳播和發展過程中,沒有墨守成規,而是在民族化、本土化過程中進行了一系列的改革和創新,不斷進行調適,不斷提高道德權威性和誠信思想的推廣,重視佛教自身和所在社會的和諧,早在二千五百多年前已制定和提出了團體共同生活的原則,和平共處的要素,如“六和”原則、“四攝”法門、 “六度”法門、八正道以及十善法等等,為我們現代社會的和睦相處提供了可鑒借的經驗和智慧, 以五戒十善為核心的藏傳佛教戒律體系和以慈悲誠信基礎的藏傳佛教和諧思想,能夠促進和諧的人際關系和良好的道德風尚,以及促進人與自然的和諧。

因為藏傳佛教理論認為,在人與人的和諧,人與社會的和諧、人與自然的和諧中,最核心的問題是人與人之間的和諧。

同時,發掘和弘揚藏傳佛教道德中的積極因素,弘揚優秀民族文化傳統,倡導和諧理念,培育和諧精神,建設和諧文化,能夠鞏固藏區社會和諧的思想道德基礎,保護脆弱的青藏高原生態環境,促進貫徹落實科學發展觀,保護生態環境,實現藏區社會可持續發展發揮積極作用。

第三節、十善法中的道德思想對公民個人健康人生的積極影響

佛教的十善業的核心內容和價值高度提煉在其著名的“四無量心”思想中,“四無量心”是佛教的理想信念。佛教的十善法是其戒律體系的基礎,教規戒律是制度保障,只有思想教育和紀律建設同步才會走向健康和規范化道路,確保佛陀的思想、理念和目標能夠實現,對藏區建設道德思想和和諧社會影響也如此,對公民健康人生的道德建設更是如此。在建設法制社會的過程中,道德強調人的責任意識、自覺性、榮譽感和羞恥心,它更有利于人們在經濟活動和人際關系中自覺地不違犯法律。法律規范的滯后性、強制性、他律性,需要道德的超前性、內省性、自律性相配合,相輔相成。作為當代社會主義核心價值觀的誠信是人們立身為人、交友處世的基本道德規范,是公民的第二個“身份證”,是日常行為的誠實和正式交流的信用的統稱,一般主要是指兩個方面:一是指為人處事真誠誠實,尊重事實,實事求是;二是指信守承諾。誠信是社會主義核心價值觀在個人層面的一個基本準則。誠信,其本義就是不自欺、不騙人,遵守諾言,講究信用。這個過程集中體現了既尊重自己,也尊重別人的人文內涵,所以其本身就承載了厚重的人文道德價值,體現了對所有人的愛護和尊重。

事實上,“由‘傳統誠信’轉化為‘現代誠信’,實際上是基于制度變革的重建”。要實現傳統誠信思想的現代價值在創造,就必須通過對誠信道德的法制化,使誠信道德在當代社會獲得新的制度基礎,獲得新的形態和活力,成為人們既有道德自律、又來源于法制他律和佛教十善信仰自覺實踐的道德規范。

藏傳佛教十善法基礎上制定的西藏歷史上首部法典“正教十善法”及其發展而來的“人教十六凈法”是藏傳佛教和藏區人民誠信思想和價值觀的理論源泉和道德實踐規范,是佛教中國化的主要里程和所發揮的重要重要,也是藏傳佛教能夠自覺適應社會發展的歷史見證,對藏區建設誠信社會,公民健康人生和道德價值觀發揮不可代替的積極作用。

一個健康積極的人生觀和價值觀,是構建和諧文明社會的基本要素,一個健康文明和法制、誠信的社會,是國家繁榮昌盛的基本要素,因此,藏傳佛教十善法中包含的誠信思想的發掘、整理和利用,對國家,民族和宗教都有積極的意義。

注解:

(1) [ ?????????? ???????? ?? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????13-?????901 ]

(2) [ ??????????? ?????????? ??? ?????? ????????????????????????????? ?????96-?????632 ]

(3)勞政武《佛教戒律學》248頁,宗教文化出版社1999年9月出版

(4)《摩奴法典》馬秀雪漢譯,1982年商務印書館出版。

(5)勞政武《佛教戒律學》之佛教戒律在印度的形成與發展,53頁。《人類文明史·法律卷·達摩克利之劍》第33頁。

(6)楊士宏《藏族傳統法律文化研究》11頁,甘肅人民出版社。

(7)索甲仁布切《西藏生死書》(漢譯版)中國社會科學出版社,1999年。