作者簡介:桑結加,1942年11月生,青海平安人,藏族。研究生學歷,編輯職稱。1959年9月至1963年9月在青海民族學院語文系學習,1963年9月參加工作。1963年9月至1975年4月任青海人民出版社編輯部編輯、翻譯、編輯部黨支部書記兼藏文編譯組副組長,其間:1965年9月至1966年8月,1970年7月至1971年7月借調到中央民族出版社從事《毛澤東選集》一至四卷藏文版譯文的修訂工作和馬列六本書的翻譯工作。1975年4月至1981年4月任青海省文化局出版處處長、省出版局出版發行處處長。1981年4月至1983年12月任青海省出版局副局長、省文化廳副廳長。1983年12月至1987年10月任青海人民出版社社長、黨組書記(其間:1984年9月至1986年7月在中央黨校培訓部學習)。1987年10月至1988年5月任中共青海省委宣傳部常務副部長兼青海人民出版社社長、黨組書記。1988年5月起任中共青海省委第七屆、八屆常委、副書記。中共青海省委第九屆常委、常務副書記。2001年1月起任青海省委副書記、省政協黨組書記、政協青海省八屆委員會主席。2003年1月任省政協黨組書記、青海省政協第九屆委員會主席。2001年3月起任全國政協九屆、十屆、十一屆委員。2007年2月起任第十屆、十一屆全國政協文史和學習委員會副主任。桑結加是中共十四、十五屆中央候補委員。?

青海民族大學從解放初的青干班、青海民族公學到1956年后的青海民族學院,都是與時俱進,應黨和國家的政治需要創建,走的是政治建校的路子。20世紀50年代,為適應青海民族地區建立和鞏固人民政權的需要,設置速成性質的培訓班,如文化班、工農班、語文班等,抓緊培養了一大批貧苦農牧民出身和有一定文化水平的知識青年派往急需人才的廣大牧區。這批畢業生出身貧苦,熱愛黨,立場堅定,忠實積極,為民族地區學習和貫徹黨的路線方針政策,建立和鞏固人民政權發揮了重要作用。

果洛畢業學員

? ? 1952年夏,扎喜旺徐、馬萬里率領的西北軍政委員會果洛工作團,長途跋涉進駐果洛。以郭曙華為書記的中共河南蒙旗工委隨以青海省政府副主席喜饒嘉措為團長的西北軍政委員會青海南部牧區訪問團進駐河南蒙旗。使這兩個歷代從未建立過政權的地區建立了人民政權,其意義是歷史性的。在這兩起黨和國家的重大政治舉措中,均是以青海民族大學的師生為主體開展工作的。1953年剿滅流竄于甘青川邊界的馬良、馬元祥政治股匪的斗爭中,不少青海民大的師生隨軍當翻譯和做群眾工作。1958年青海的平叛斗爭、1959年平息西藏叛亂的斗爭及1962年中印邊界反擊戰中更有一大批青海民族大學的學生隨軍沖鋒陷陣、英勇戰斗,不少人流血犧牲,獻出了年輕而寶貴的生命。這些黨的優秀兒女,不僅為青海各族人民爭了氣,也為哺育他們成長的母校——青海民族大學爭了光。我想學校領導和師生為能培養出這么多優秀學生會感到自豪和欣慰的。

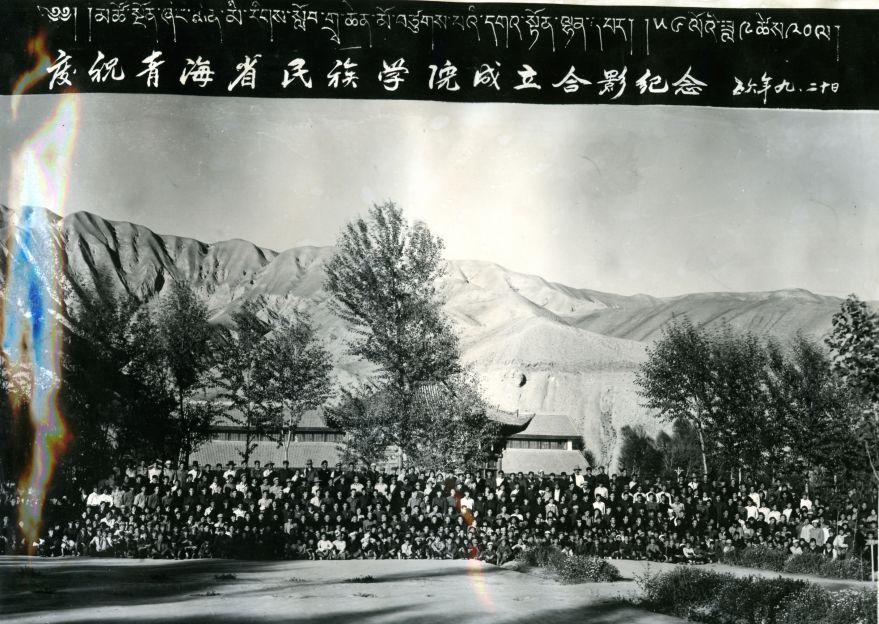

1956年青海民族學院成立大會合影

?? 進入建設時期,為適應我省經濟建設和社會事業發展的新形勢,學校不失時機地調整了專業,為長久之計,1954年起設中學部、預科部,為民族地區培養高中級人才打基礎。1956年,學校采取特殊措施從中學部選拔一批學生和個別青年老師保送到鄭州電力學院,長期培養深造。當時在十分封閉的省情環境中,對青海產業優勢尚不十分清楚的背景下,學校決策者已知電力對現代化建設的先行作用,他們能有如此敏銳的戰略眼光和清醒頭腦,在今天看來也是難能可貴的。以后的實踐也證明此舉的遠見卓識,被保選的學生在不具備規定學歷、基礎較差的情況下,刻苦努力,個個都成為合格人才,成為青海電力戰線的管理者和技術骨干。以此為契機,學校往全國各重點高校保送優秀生也形成慣例,并取得了很好的效果。

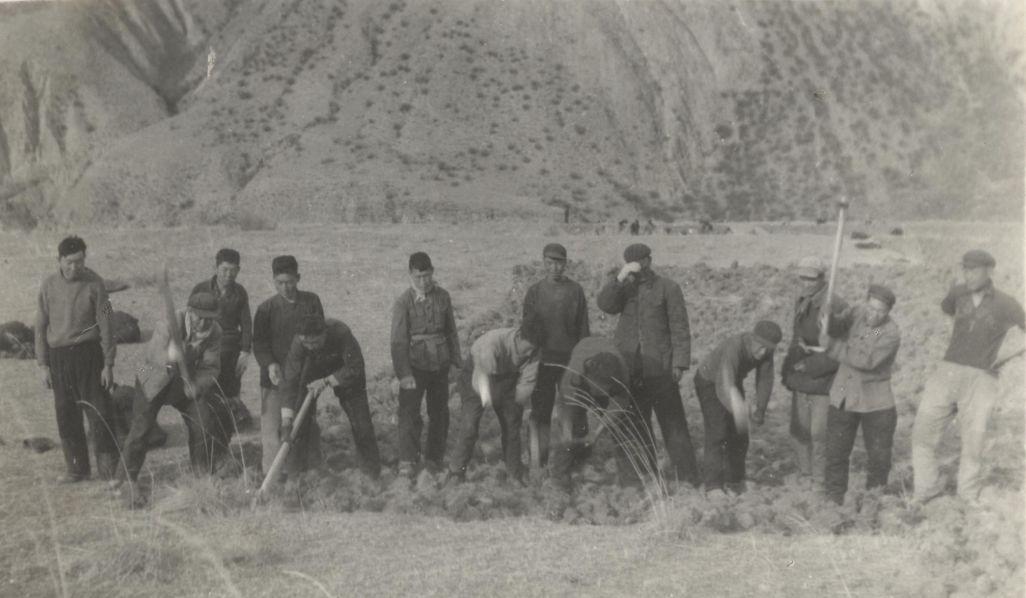

在尖扎縣蘭才公社開荒辦農場

? ? 1956年后學校以正規化的大學本科教育為主,輔以干部培訓,繼續辦好預科。為黨政部門及其他戰線培養了大批包括教師在內的各類人才。全省各地區、各部門、各條戰線都有民大培養的學生在忘我工作,政治上強,吃得起苦,留得住,用得上,是社會各界對青海民族大學畢業生的普遍評價。歷史已證明:在幾十年的風雨歷程中,哪個地方最危險,斗爭最激烈,那個地方就有青海民大學生在英勇戰斗,流血犧牲;哪個地方條件最艱苦,工作難度最大,那個地方就有青海民大的學生在扎根奮斗,默默奉獻!這個學校在青海的特殊地位和所起的歷史性作用是不可磨滅的,是無法替代的!

改革開放以后,特別是進入新世紀以來,學校發展取得了更大進展,2009年4月,青海民族學院成功更名為青海民族大學,體現了黨的一貫的、堅定不移的民族政策,體現了黨和國家對青海民族教育的重視,同時體現了社會各界對學校各項工作的認可。如今,學校即將迎來70華誕,讓我們繼承學校的優良傳統,踏著前輩足跡,努力奮斗,為創建一個堅持正確的政治方向,充滿生機和希望的民族綜合大學而努力!