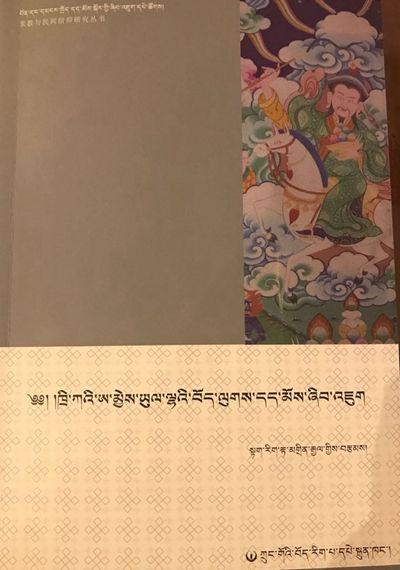

作者:旦正嘉

中央民族大學“985”中國當代民族問題研究哲學社會科學新基地研究項目之一,《文昌帝君信仰藏族化研究》一書由中國藏學出版社出版發行。

在該書第一章、分兩節對文昌帝君信仰在漢藏兩個地區的傳播歷史進行了回顧和認真探討。第一節里,前人的研究成果為依據,詳細梳理概述了文昌帝君信仰在漢地的產生、發展演變過程及唐朝以來歷代皇帝授賜的封號等有關重大歷史事件。同時,介紹了文昌信仰最初產生的信仰地和祠廟所處的生態文化環境,解析了文昌神如何從一個地方小神躍變為全國性的大神及稱謂所發生的一系列變化等內容。為更好的闡釋藏族文昌信仰所呈現的文化特征,對早期歷史中描繪的文昌神坐姿,手勢、坐騎及主要隨從方面給予極大關注,這又為藏區文昌信仰中的文昌神外部特征的比較研究提供了客觀的資料依據。文昌化身為蛇神的內容,對藏族文昌信仰產生很大的影響,可以說,這一文昌信仰中最古老的內容,現已成為藏族文昌信仰的主要內容與習俗。

第二節,探討了文昌帝君信仰在貴德地區的傳播歷史。何時在貴德地區開始傳播,目前有三個主要觀點:一,明朝說認為其信仰開始于明朝期間,支持此觀點者多為漢族學者。,然而根據作者的多年考察,考證,這一說法絲毫找不到任何可靠的文獻依據,自然也就難圓其說。二,賽赤活佛之說者,認為第二世賽赤活佛時期文昌神帶到貴德便開始其信仰。這一說法在藏族民間及部分藏族學者當中一直廣為流傳。然而,這第二個說法也純屬未經學術研究之謬傳,不符合歷史實際。作者援引了很多藏漢文史資料對這個問題做了徹底澄清。三,元朝說,此觀點認為文昌信仰在貴德最早出現的時間應該是元朝初期,并聲稱它的傳播與藏族大學者薩迦班智達及苯教大師葉西尖參等有關。不難看出,此觀點至少承認了文昌信仰在貴德的出現不可能是很晚時候的事,這一點本作者認為很符合藏區文昌信仰所傳承下來的某些古老內容,并通過搜集到的文史資料的分析與推理,試圖證明這個觀點的正確性方面做了自己的研究。在歷史資料方面,以苯教傳統中沿襲下來的手抄本煨桑誦文和十七世紀的格魯派高僧覺絨夏智尖措對此做出的觀點為主要依據。從這些文獻中可以看出,藏族傳統中不但有人堅持其信仰起始于元朝的觀點,而且一直到十七世紀時,格魯派高僧當中仍然有人堅持此觀點,這更加說明時至十七世紀時,文昌信仰早已經成為貴德地區根深蒂固的一大藏族民間信仰。之更加證明,由于此傳統由來已久,因而當時的學者中對這一信仰的由來也存在著爭論這一事實。在推理方面,文昌帝君的藏語稱謂就是其中一個很能說明問題的話題。因為十七世紀時期至十八世紀問世的文昌帝君木刻藏文煨桑誦文中我們幾乎看不到文昌神的漢語名稱,當然更不用說民間流傳的手抄誦文。另外,距今大約四百多年前的藏族信徒們好像只知道文昌神的藏語名稱“阿尼域拉”,而根本不知道其漢語稱謂“文昌神或文昌帝君”,就像這里的藏語稱呼中所顯示的那樣,此時的文昌神已經理所當然地成為當地藏族人自己的本地神或山神。從傳播學的角度看,一個外來神既擁有異地民族自己語言的稱謂,且成為該地區保護神的過程的確需要漫長時間的,至少也要幾百年。只沖這一點,我們能夠想象得出文昌信仰在這里的漫長傳播歷史。還有一點更引起我們的注意,那就是貴德文昌宮的藏語稱謂。在藏語中,貴德文昌宮稱為(?????????????)善板祠。藏語中的(???????)兩個字的藏文本身沒有多少意思,它純屬外來語。作者認為這個藏語稱謂是從善板二字音譯演化而來的。根據相關專家的解讀,善板二字源于羌語,有蛇神或雷神之意。漢文資料所提供的歷史,文昌帝君最早的祠叫善板,說明很早時候人們以蛇神或雷神崇拜它的。此外,藏族傳統信仰中文昌神往往看成魯類(???),它具有騰云駕霧,集云降雨之功能,這與漢族文化中所謂的龍頗有相似之處。由此看來,藏區文昌信仰中保留著很多有關文昌神的遠古習俗與內容。這也不能不說是文昌信仰在這里的傳播歷史源遠流長的一個重要因素。還有一個很值得注意的是,十七世紀和十八世紀問世的幾個著名的文昌帝君藏文木刻版煨桑誦文,全得力于居住在青海地區蒙古族系的貝勒王官們的虔誠敦促下寫作成書的,而且被稱為藏區文昌信仰的大力推崇者---第二世賽赤活佛也確是出生在蒙古血統家族,這些更加說明了藏區文昌信仰的興盛確實與蒙古貝勒王官有千絲萬縷的關聯。總而上述,作者從文昌信仰的歷史、內容、形式著手,進行認真研究分析,對主張文昌信仰在貴德藏區的很早傳播即元朝說的成立,提供了較為有力的依據。

第二章中,主要研究了藏區文昌信仰傳播的地域覆蓋范圍,文昌神靈的身份確認以及傳播途徑。本論文認為,藏區的文昌信仰傳播有兩大特點,一點是有形祭祀,指的是家中建有經堂、神像、唐噶,扎卡等表現文昌神靈形像的物質東西,以此作為祭壇,進行常規祭祀。由于地理環境、家庭經濟條件受影響,這類祭祀所涵蓋的地域不是很廣泛,據作者多年的田野調查顯示,安多藏區目前已知的藏式廟共有50 多座。這些廟都是以村或寺院為單位修建,屬于集體的祭祀活動場所。而個體來說,家中安置文昌塑像的人家幾乎很少,擁有唐噶、扎卡的家庭雖然不少,但代表不了更廣泛的信仰區域。第二點,無形的祭祀,指的是雖沒有有形可視的物質供像,但通過口傳誦文進行祭祀。這種祭祀方法,不受地理環境,經濟條件,場合時間的任何限制,是每個信仰家庭 每個信徒無論在正規的祭祀壇場,還是在簡單的祭祀地點每天都在舉行的常規祭祀,所以這種祭祀方法代表了更廣大的藏區信仰區。從這個意義上去劃分藏區文昌信仰傳播的地域范圍,我們就能清楚地看到,藏族文昌信仰的主要傳播區在安多藏區,即涵蓋青海大部分藏區和甘肅部分藏區,青海藏區尤其是文昌信仰的主要盛行區。在這里,文昌信仰早已被本土化、民族化,無論其形式,還是從內容已經發生質的變化,明顯形成了本土化的藏族信仰體系。藏區文昌信仰中確認藏族人尊崇的文昌神靈身份是一個需要認真對待的問題。此前,有些研究者就把這個問題搞不清楚,與其他地方的文昌神一概而論,混為一談,其結果藏族人所尊崇的文昌神靈的身份則無法確認下來,因而無法正確地介紹藏區文昌信仰的基本特征。作者認為,所有安多藏區的文昌信仰,究其根,溯其源,不是什么其它地方的神靈,皆為清一色的貴德文昌神的信仰。因此,本章中運用了大量的考察證據,首次公開提出貴德是安多藏區的文昌信仰發祥地,貴德文昌宮乃實為藏區的文昌祖庭這一定論。文昌信仰在貴德地區的扎根、開花、結果,乃至整個安多地區的廣泛傳播中,藏族高僧活佛卻發揮了不可替代的推廣作用。清王朝時期任命的駐京八大呼圖克圖中目前已知的則至少有四位活佛世系供奉貴德文昌神,他們所撰寫的文昌神靈祭祀誦文在安多一帶頗有影響,很多誦文已成為安多人家喻戶曉的日用祈愿書。高僧活佛的踴躍參與,對文昌信仰的橫向傳播得到了有力的推動,而文昌信仰在藏區的縱深或核心傳播實際上則是通過經師與徒弟、母寺與屬寺、福田與施主的層次關系全面展開的。藏族地區的這種特殊社會關系是文昌信仰大幅度滲透到藏族生活方方面面的主要因素。

第三章,主要分析了文昌信仰在安多藏區廣為傳播的主要原因。根據藏族歷史與傳統,作者認為,凡是具有較大信仰規模的藏族地方神,其崇拜模式通常有三種:第一,它具有民間的崇拜傳統。這類地方神一般都屬于該民族自古以來一直崇拜的原始神。第二,一個地方神如得到官方的大力推崇,它則有機會成為廣泛崇拜的可能。第三,一個地方神如與藏族高僧活佛發生崇拜關系,同樣具有形成廣泛信仰體系的可能。但赤噶阿尼域拉而言,一方面它屬外來神,不是藏族人自古以來崇拜的原始神,因此,不可能出現第一種情況的民間傳統。另一方面,藏民族很早時候就已經形成高僧活佛為主導中心的民間信仰體系,在這種情況下,高僧活佛已經完全左右民間信仰,如果一個地方神或外來神,它的祭祀崇拜得不到著名活佛的允許,藏族民間是很難對某個神發生崇拜關系。再者,一個地方神僅靠民間力量,它的充其量最多也是一個小小區域范圍內崇拜的神靈。貴德文昌神之所以成為安多大部分藏區崇拜的大神,是因為很多藏族高僧活佛,尤其清朝駐京八大活佛中至少則有四大活佛對其進行信奉,并把它當做護法神來崇拜,這對貴德文昌神信仰在安多廣大藏區和僧俗中廣泛傳播有了最可靠的保障。藏族高僧活佛對貴德文昌神發生崇拜關系,主要是因為遇到千載難逢的歷史機遇,受到藏族文化背景的影響,還有文昌神自身具備的功能所致。藏族高僧信奉文昌神的過程中,藏族傳統文化中的 “大乘化身說”、“戰神觀念”、“出生地山神觀念”一直起到成內因作用,而歷史機遇與文昌神自身的社會功同時成為外因,這些內外因素為藏族高僧們合理接納文昌信仰方面發揮了重要作用。另外,本章中還探討了數名高僧活佛與貴德文昌神的崇拜關系的同時,提供了他們所撰寫的藏文誦文、民間傳聞等有學術價值的珍貴文獻資料。

第四章,分析了文昌帝君信仰藏族化的社會歷史背景和藏族化的具體表現。首先,從歷史上去看,貴德地區早在吐蕃時候起藏族文化則很發達,這里遺存了許多歷史悠久的藏族文化名勝古跡。如吐蕃時期修建的白塔寺、巴澤寺、貴德古城、阿瓊古廟。元朝時期的珍珠寺、桑智寺、郭哇寺,還有很多明清時期的寺廟。正因為如此,吐蕃王朝滅亡后,貴德地方一度成為的佛教文化的興盛區,藏傳佛教后弘期的火種 就是在這里復燃后,便很快成了燃遍整個藏區的燎原之火。這里藏族文化傳播點也非常密集,每個村莊幾乎都有寺院、俄康、神廟。長期以來,這些宗教文化據點為當地傳播、鞏固、延續藏族傳統文化發揮了無可估量的作用,同時,也形成了牢固的民族傳統文化防線,使之該地區不能輕易被外來文化所取代,。社會和人口上看,從明朝起,雖然開始有外來移民遷入,但藏族為主導的社會結構沒有發生絲毫改變,藏族文化一直是該地區的社會主流文化,漢族與其它民族的中至今仍然有很多會說藏語的老人。在政治上,清朝駐京八大活佛中,有三位是來自貴德地區。這些活佛實際上利用自己在清朝政府中的特殊地位,以政教合一的方式管理自己寺院管轄下的地方事務。這些客觀條件有力地保障了藏族文化的主導地位。由此可見,貴德地區特有的這種歷史社會背景,是文昌信仰完全本土化、藏族化的主要原因。其次,分七節闡釋了文昌帝君信仰藏族化的具體特征和表現形式。

第一節主要介紹了文昌帝君的藏式煨桑祭祀。通過貴德文昌廟的現場考察,詳細比較了漢藏兩個民族在祭祀文化內涵、祭祀形式、祭祀行為、祭祀供品等方面的共同點和不同點,并解析了造成這種差異的不同文化背景。血祭又是文昌帝君藏式祭祀中的主要組成部分,這個章節中所提供的有關這方面的資料,是作者曾親臨血祭現場,詳細觀察并記錄這一古老習俗實施的全過程的第一手資料,也是祭祀內容中的亮點。

第二節中,以唐卡、壁畫、塑像,扎卡中的文昌主隨從作為研究對象,介紹了藏式文昌神的外部形象特征,主神與隨從神靈之間的從屬關系,兩個隨從神的形象特征等。通過詳細比較,認真推敲,指出了藏漢文昌信仰中的文昌神主隨從,無論其形象,還是從功能,形成截然不同的文化差異。造成這些差異方面,藏族人的山神觀念極大地影響了它們的外部造型,且藏式文昌廟中的塑像、唐卡、壁畫都一般以藏族文昌信仰中的文昌主隨從的傳統來表現出來的。

第三節中著重探討了藏式文昌神的裝藏文化。根據藏族傳統,裝藏決定一個神靈的性質,因此,研究神靈時它也是不可忽視的內容之一。塑像裝藏方面,漢藏文昌信仰中的裝藏文化發生了質的變化。藏式文昌塑像都以藏傳佛教世間神的裝藏要求進行的,但文昌神的裝藏同時有了與其它藏區世間神不同的特色,而這些特色都以某些傳說或說法為依據表現出來的。

第四節著重探研了藏區的文昌神迎請儀式儀規。文昌信仰在藏族地區的長期傳播、并存、融合及相互影響之下,許多方面形成了濃郁的藏民族特色,文昌神的迎請儀式也不例外。在藏區每新建的文昌廟完工后,需要舉辦一個很特別的請神儀式:根據活佛的指導,派最佳的人選,攜帶一面銅鏡,一只箭,前往貴德文昌宮,進行煨桑,說明來歷。然后,對著貴德文昌宮中的文昌帝君及其隨從,照上鏡子,意象將他們請入鏡中。完后,迅速回奔。在回來的路上,不能往后看,不能怠慢。以飛奔的速度,將鏡子帶到活佛手中。活佛按照傳統儀規,迎請銅鏡中的文昌帝君及其隨從,引入新廟中的塑像。這個儀式藏語稱作(??????),意為神靈從原居住地喬遷到新的住所。漢式文昌信仰中沒有這樣的儀式,這也是藏區文昌信仰中獨有的文化現象。在這節里,作者原汁原味地提供了藏區迎神儀式的全過程。

第五節中,主要解析了文昌神靈與藏族信眾之間的溝通方式。在溝通方面,藏區文昌信仰同樣呈現出它的獨特性。眼見顯靈、托夢顯靈、事成顯靈是藏區文昌信仰中的三大溝通方式,本節中作者共應用四個個案,對三者的區別、定義、特點作了詳盡的交代,并指出在本節中概括下來的這些理論對研究其他神靈方面具有的學術參考價值。

第六節中,主要介紹了藏區文昌神靈巫師的特點與功能。藏區文昌神靈巫師的特點表現在一下幾個方面:一、當文昌神靈附身時,巫師雖不會說一句漢語,但身不由己地會道來漢語。旁邊的人要求說藏語時,才開始說出藏語。因此,一般認為文昌神靈的巫師具備藏漢雙語的交際能力。二、文昌神靈巫師傳達神喻之前,首先自我介紹的形式交代自己以往皈依過的高僧活佛,有時候聲明自己是貴德文昌神,甚至承認自己是黑文殊觀音的化身。三、比起其它神靈,文昌神靈附身的巫師在做法時更具有威力。與此同時,本節中還概括了文昌神靈巫師處理疑難雜癥問題的七大功能,并通過親臨現場和走訪獲得的資料,對每個功能的發揮過程給予詳細的描述性介紹。

第七節中圍繞文昌神的藏式文昌廟,詳細介紹了其地理位置、外部布局、內部結構、建筑風格等方面所呈現的藏族化特征。內部結構的主要特征表現在:一、藏式文昌廟中供奉的文昌神主像有泥制塑像、木制塑像、還有唐卡像、壁畫像,不要求像漢式文昌廟那樣一定是塑像。二、藏式文昌廟中供奉著文昌帝君與它的兩個隨從-辛巴拉國和辛巴梓潼,且這一供奉布局很早時候起已經成為傳統。三、主像文昌神的上中方與左右,往往是藏族高僧活佛們的塑像和畫像,暗示文昌神是受過約束的護法神之一。四、兩面墻壁上繪有當地主要山神們的形象。五、祭祀臺上陳列的供品都按藏傳佛教的祭祀規格要求擺設。這一切旨在試圖表現藏傳佛教的整體神靈布局觀。

第五章的內容分為兩大部分,描述性地介紹了藏區文昌信仰的五大民俗和四大節慶。第一節中以文昌神靈與幼兒命名習俗;文昌神靈與牛肉禁戒習俗;文昌神靈與防雹習俗;文昌神靈與護身符;文昌神靈與占卜習俗為主要探討對象,對每一個習俗的來龍去脈、主要特征進行認真調查研究,至少做到了搜集、整理文獻資料了的目的。第二節中以文昌神與貴德六月會;文昌神與藏族羌姆節;文昌神與藏區大祭節;文昌神與藏區舞神節等四大節慶為研究對象,描述性地介紹了每個節日的具體舉辦時間、地點、內容、規模以及特點、社會功能。

另外,附錄分為兩大內容。第一部分附有文昌神藏文書面誦文精選版、文昌神藏語口頭誦文精選版、第三世阿嘉活佛翻譯的《陰騭文》藏文版、文昌帝君藏文誦文目錄、藏區文昌廟統計表、相關術語解釋。第二部分附有主要被采訪人名單和主要采訪見聞記錄。