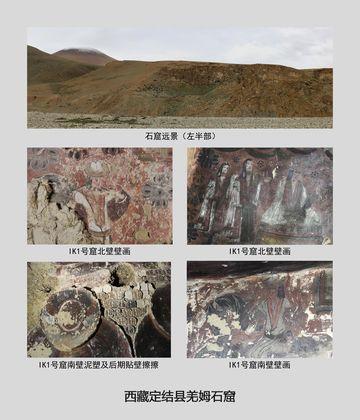

羌姆石窟(chang mo)位于西藏日喀則地區定結縣瓊孜鄉羌姆村南3公里處,地處喜馬拉雅山脈中段、中尼邊界的果美山南北向山脊東側的崖壁上。石窟群呈南北向分布于雅魯藏布江的支流給曲(dge chu)左岸,地理坐標為東經87°57′45″~87°57′46.5″,北緯28°08′20.5″~28°07′55.4″,海拔4506~4600米,距水面約11~105米。石窟群南北長約863米、東西寬約65米,總占地面積56096平方米。

最早對羌姆石窟開展專業考察和記錄的是日喀則地區文物普查隊于2008年8月開展的“西藏自治區第三次全國文物普查”。初步調查資料發表于《2008年第三次全國文物普查重要新發現》,但公布的材料簡略,且方位、數據也多有不確。2011年8月,首都師范大學、西藏自治區文物保護研究所、中國藏學研究中心等單位的專業人員先后進行了實地調查。其中,西藏自治區文物保護研究所和中國藏學研究中心組成的調查人員重點對Ⅰ區的3個洞窟進行了較為系統的調查、測繪、記錄及攝影,同時初步考察了石窟群總體分布和保存狀況等。

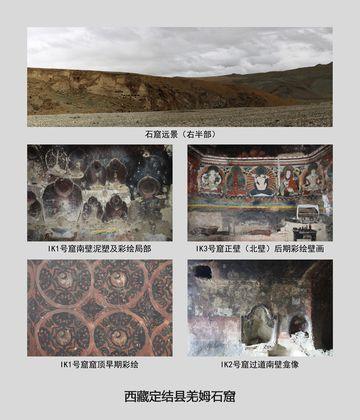

根據當地百姓對石窟從屬關系的觀念、地勢變化及不同區域石窟群的實際功能,可將羌姆石窟群自南向北劃分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三個區。據粗略統計,整個石窟群約有105座洞窟,其中Ⅰ區有洞窟29座、Ⅱ區有35座、Ⅲ區有41座。其中Ⅰ區3座洞窟保存較為完整,存留有泥塑頭光、背光、基座以及壁畫、貼壁擦擦等。這些洞窟主要為禮佛窟,也有禪窟與僧房窟。Ⅱ區因巖體坍塌嚴重,現存洞窟難見完整者,大多只在巖壁上剩有部分結構。從它們正前方低處的山坡可以看到有些洞窟內繪制的壁畫及原來泥塑的背光,推測這里曾有禮佛窟,但現在已無法進入窟內。Ⅲ區洞窟保存較好,多數為生活窟,不少窟門的正前方砌有石院墻。

經過實地調查與參閱極其有限的文獻,我們大致可推斷羌姆石窟開窟的時代可能早至9世紀至10世紀,其年代下限至遲當不晚于11世紀。根據對I區1號和3號窟內泥塑及其壁畫的觀察,羌姆石窟泥塑及壁畫的創作年代上限不可能早于8世紀中葉。因為根據舊密寧瑪派文獻提供的線索,這一區域最早受到密宗金剛乘影響的時間當與8世紀中葉入藏的蓮花生大師緊密相連,尤其是開鑿如此規模、有如此完備密宗儀軌設計的金剛界神眾的禮拜窟,只能出現于8世紀末至9世紀后,即藏區從上層社會到民眾都普遍信仰舊密和供奉大日如來及其神眾的時代。值得一提的是,羌姆石窟壁畫人物的三角翻領長袍具有明顯的吐蕃服飾特征,倘若壁畫的創作年代真能早到9~10世紀,那么羌姆石窟將是西藏考古史上極其重要的發現。

通過實地調查可知,羌姆石窟的出現并不孤立。從宏觀的地理位置看,羌姆石窟正處于西藏西部的阿里與衛藏腹心區域的連接地帶。西部的阿里和東部的崗巴縣、康瑪縣、拉孜縣等地都有與羌姆石窟同樣題材的金剛界神眾,南部的尼泊爾北部山地出現的諸多石窟、寺院也與此有緊密的聯系。這種空間的關聯,當與當時的某一支特定社會發展力量有著密不可分的關系。盡管解答這個問題尚需更加深入的工作,但羌姆石窟所處的地理單元內存在一個相互依存、不斷延續且富有活力的文化互動空間是毋庸置疑的。

羌姆石窟的發現,擴大了西藏乃至中國石窟的分布空間,特別是I區主要3個窟內存留的泥塑、壁畫獨具特色的藝術風格,是探討西藏早期佛教藝術極其重要的資料。